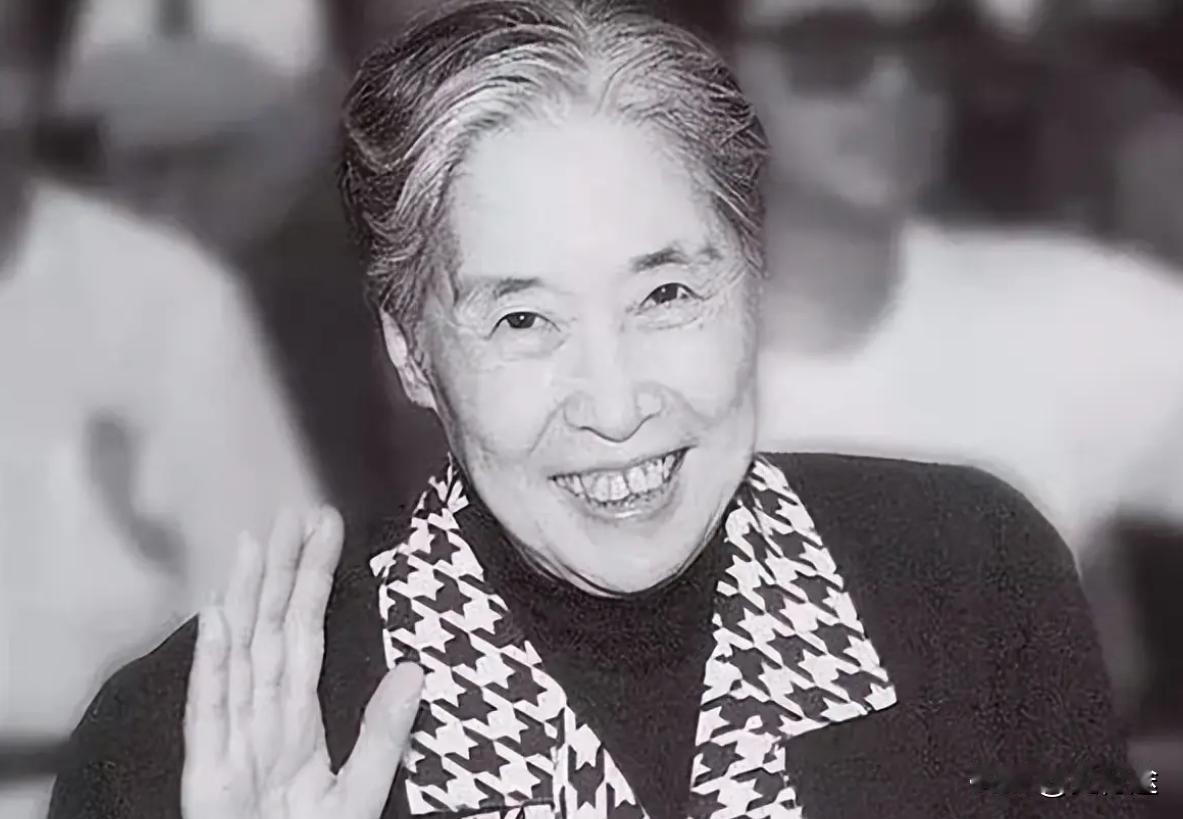

毛主席和徐向前在一起,徐帅腰板挺拔,笑容灿烂,满满的尊敬与敬佩,毛主席慈祥的目光,对爱将的赏识与呵护,合影留念,美好的回忆! 毛主席和徐向前的那张老照片,拍得挺随意。 没有站得笔直的仪仗姿态,也没有刻意凹造型。毛主席靠在一侧,眼睛半眯,表情松弛,看上去像是刚聊完什么事,还没从话头里走出来。 徐向前就站在他旁边,腰板直着,脸上带笑,笑得自然,不是应酬那种,是发自心底的。 他笑的时候眼角微微皱着,身子站得挺得不能再挺,像下意识在维持一个军人的状态。要是不知道背景,只当是两位长辈合个影。可知道些过往的人,看到这张照片,往往要停一会儿。那不是普通的站位,也不是随意的一个笑脸。 徐向前一辈子都挺这个劲,他不是天生就这样的人。 黄埔军校那时候,他不太说话,衣服永远整整齐齐,吃饭规矩,说话也不高声。别人以为他是读书人,甚至有人背后喊他“闷葫芦”。但打起仗来,是另一个样子。 早些年在鄂豫皖,他带的队伍其实是散兵游勇,三百来号人,打仗没章法,训练也松松垮垮。 他上任那天没说什么话,拿着一根细竹棍,在队列间来回走,谁不抬头就轻轻敲一下地面,也不骂人。 第一次出战,敌人的火力压下来,子弹飞得像雨点。 他站在最前面,没趴下,站着不动。有人后来问他那会儿怕不怕,他也没正面回答,只说,“我得站着,不然没人动。” 有些人靠喊出来的威风,他是靠站出来的。 时间往后推,他手底下的兵越来越多,队伍也变得有模有样。 他不像别的将领那样爱训话,更不会在队伍前头讲什么大道理。他就是带着人一仗一仗地打,从红军打到八路军,再到解放军。 一次在晋中,他带着六万人硬撕对面十来万的部队,那里面还有不少日本老兵。 战前开会,他拿根烟,在桌边敲了敲,说,“这仗不好打,但能打。”就这一句,大家就跟着动了。 打临汾那一仗,他琢磨了个法子,挖坑道往城墙底下送炸药。 有人劝他慢点,说死人太多,他没吭声,头也没抬,只说,“炸开它。”最后真炸开了口子,二十三旅冲了进去,拿下了城。 战后那支部队被叫“临汾旅”,是全军唯一一个以城市名字命名的旅。 这种事,在他身上不少。 后来又打太原,那座城硬得很,国民党那边准备得足,城墙厚,火力猛。 按常规打法,得伤元气。他没急,围了半年,慢慢磨。白天围,晚上围,冬天围,围到对面撑不住。有人说他打仗像熬汤,火不大,但一直不灭。 其实他不光是个会打仗的人。他一生里,遇到过两个真正的关口。 一个是年轻时候,在北洋军阀部队里待过一阵子。 那时候还没完全认定路线,心里也动摇过。有人劝他留下来,说当个营长不难。他没答应,转头南下,去找共产党。 他没讲什么信仰大道理,就说,“这事我得弄明白。”一年多后,他入了党。从此就再没改过路。 另一个是在长征,红一方面军和红四方面军会师之后,张想带人南下。 意见僵住了。 结果有一天一早,他听说中央部队夜里悄悄走了,还在路上布了警戒。有人气坏了,说是不是要拦截?他没立刻说话,抽了一口烟,才说,“红军不能打红军。” 也就是这一句话,把一场可能的压了下去。 后来毛主席见他,握着手,说了三遍“好人”。不是场面话,是毛对他的评价。他这种人,不抢风头,也不逞口舌,就是关键时候能稳得住。 他的性格也确实稳,几十年下来,风头起了又落,很多人高高低低,他却总在那里,不前不后。 毛主席那阵、华、邓那阵,他都还在。别人问他怎么看这些变化,他说,“国家得有人干事。” 他也不是没脾气的人,只是平时藏得深。 有次开会,一个年轻干部滔滔不绝讲了一堆套话,他听了一会儿,皱眉说,“你是不是说了半天,其实啥也没说?”现场一下子安静了。 他从来不爱听空话,也不说。 他对晚辈其实挺宽。 他那个年代的很多人,到晚年都变得多疑、小心。 他不是。他教自己的孩子,也教身边的年轻干部,做人要直,路要正。 他没说什么大道理,只是重复那句话,“跟着共产党走。” 去世前几个月,他身体已经不太行,说话也费力。 可有天人来探望,他还是挣扎着坐起来,说,“太行山,我还想去看看。”后来家人照他的意思,把骨灰撒在了他打过仗的地方:太行、大巴山、河西走廊,还有大别山。 他说,那些地方他走过,想再回去。 那张照片还留着。 毛主席的眼神停在徐向前身上,不知道是在想什么。 徐向前笑着,眼睛亮。照片边缘已经发黄了,像旧书翻多了的书角,轻轻一碰,仿佛会掉下一点灰。可人们还是一眼能认出那是谁。 时间没动,那一刻仿佛还在。

重生

[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]

月神星魂东皇太一

致敬徐向前元帅

用户10xxx86

主席眼神洞穿世人