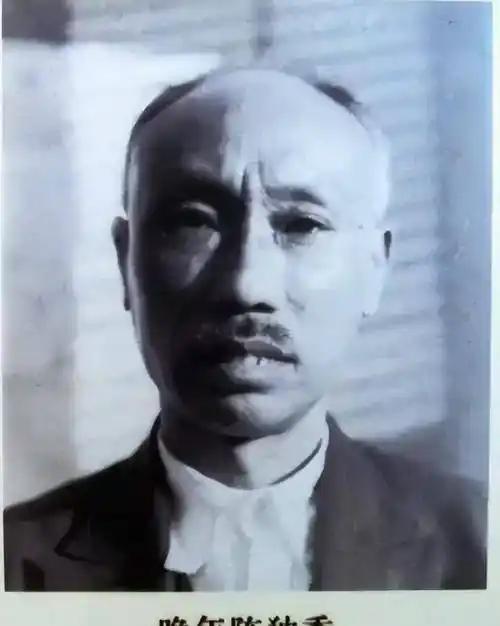

陈独秀的最后四年,就困在四川江津那个叫“石墙院”的地方,几乎是靠施舍活着。可这人骨头硬,哪怕活得寒酸,也绝不低头。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 如果你以为陈独秀晚年还能“风光余生”,那可真是想多了。事实上,他的最后四年就困在重庆江津的石墙院,一生的辉煌落幕于山中的清贫。 一个曾经叱咤风云的思想巨人,最终靠着朋友接济和自种土豆为生,但骨气和脊梁却从头到尾没弯过。 1937年,陈独秀刚从南京的老虎桥监狱出来时,已经是满身风霜、两鬓斑白。长子、次子都为革命牺牲,老伴也早离世,身边只剩下三儿子和相伴多年的潘兰珍。 当时正赶上抗战爆发,重庆成了大后方,江湖上各种势力都想拉拢陈独秀。国民党许他高官厚禄,托派热情招呼他“重整旗鼓”,有美国出版商希望他写自传,几乎每个人都想让他“出山”。但陈独秀全都婉拒,只想找个安静的地方,远离世事纷争。 有人劝他:“这年头,什么都靠不住,还是现实点吧。”可你要是了解陈独秀的脾气就知道,这人认死理,宁可吃糠咽菜,也不肯让原则妥协半分。 重庆太乱,他带着潘兰珍去了江津。那是一处偏远的破旧宅院,石墙围着,地处山坡,冬天风直往骨头缝里钻。 生活的艰难,绝不是一句“清苦”可以形容的。朋友每月寄点法币,潘兰珍典当首饰换口粮,土豆吃光了就饿肚子。 生活物资紧张到什么程度?有一次连土豆都被小偷顺走,手稿也遭了殃。陈独秀摇头叹气,却没想过低头。 有意思的是,国民党几次三番派人送钱送职务,他都拒绝了。蒋介石开口让他当“劳动部长”,戴笠、胡宗南轮流上门劝说,朱家骅、罗家伦直接送钱——他不是不需要钱,而是心里过不去那道坎。 有朋友问他:“都这份上了,何必还讲什么骨气?”他只回一句:“宁可饿死,也不吃嗟来之食。”这话也许显得“轴”,但在那个乱世里,能这样坚守底线,靠的不是书本上的道理,是一份骨子里的傲气。 共产党方面也有人去劝他,希望他写个检讨就能回延安,他还是摇头,说自己没错。 别人送的钱,一概退回,只收胡适、章士钊这些真正关心他的人递的温暖。你说这样的性格是不是太倔?可正是这种不低头不认输的劲头,才让陈独秀成为一代风云人物。 到了石墙院,陈独秀把大部分心思都用在写作上。最有名的是那本《小学识字教本》,花了无数心血,结果稿子被教育部买走却没出版,理由只是“书名容易引起误会”。 陈独秀一听火了,干脆退了稿费。要知道,那两万法币在当时可是巨款。他硬是咬牙坚持自己的学术标准,哪怕因此白忙活一场。 身体每况愈下,生活依旧清苦。高血压、胃病、营养不良,最后一次发病后,陈独秀在石墙院安静地离开这个世界。 临终前,他叮嘱潘兰珍要自立,还特别交代稿费别用自己名声去换钱。留下的遗物,不过几只旧碗和未完成的手稿,想想真让人唏嘘。 陈独秀去世后,家人把他的棺木冒险运回安徽老家,和故人合葬。江津石墙院如今成了文物保护单位,墙上那副对联:“行无愧怍心常坦,身处艰难气若虹”,正好写出了他最后的坚守。 他这一生,跌宕起伏,风头出尽,也曾跌到谷底。可无论顺境还是逆境,始终挺直腰杆,不随波逐流。这样的陈独秀,也许不是“完人”,但绝对是那个时代最有骨气的人之一。 你怎么看陈独秀晚年的选择?