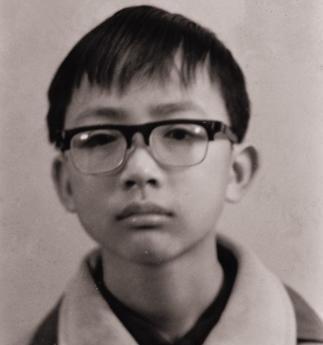

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 在四川石棉县的山间,15岁少年赖宁的名字始终未被遗忘。 尽管他的故事已从小学课本悄然移除,走廊挂像也不见了踪影,但提起“赖宁”二字,人们仍会想起那个攥着树枝扑向火海的背影,想起一代人对英雄精神的传承与思考。 赖宁是石棉县一个普通工人家庭的长子。父亲在水电局修线路,母亲操持全家老小和小妹的生活。 家境虽不富裕,父母却教得实在:“要勤快,要有良心。”这孩子从小便懂事,放学回家主动做饭喂猪,邻居有事喊他,总是跑得最快。 他天资聪颖,从幼儿园到小学,成绩始终稳居前三,墙上“三好学生”“数学竞赛奖”的奖状贴得密密麻麻。 更难得的是,这孩子对石头着了迷,石棉县山多,他翻着爸妈买的地质书,攒零花钱买小铲子、放大镜,在院子里挖泥土找矿石。老师夸他“坐得住冷板凳”,断言他将来必有出息。 初中考县重点那天,他凌晨便爬起来背书,晚上还抱着地质手册翻。 最终以全县第一的成绩轰动全县,老师拍着他肩膀说“这娃前途无量”。 进入中学后,他更拼了:课堂抢答问题,课余泡在科学小组聊地质勘探,同学借他的书要排队,爸妈逢人便说“我家宁娃有志气”。 命运的转折发生在1988年3月13日下午。他和同学上山玩耍时,忽见对面山坡冒起黑烟,风助火势,瞬间窜起的火舌直逼3500亩林子,旁边就是油库和卫星站。 他大喊“快帮忙”,几个孩子攥着树枝、铁锹就冲了上去。 消防队赶到时将他们硬拉下山,可赖宁总觉得火没灭干净,竟偷偷跑了回去。 这一去,便是十几个小时的生死未卜。当搜救队找到他时,少年趴在焦土里,手仍紧攥着扑火的树枝,脸被熏得乌黑,保持着向前扑的姿势,永远定格在15岁。 消息传来,全国震动。团中央和国家教委授予他“英雄少年”称号,四川省追认他为烈士。 学校追悼会上,教室静得能听见抽泣,同学们攥着他的照片哭; 父母抱着遗物嘴上说“值了”,夜里却翻着奖状哭湿枕头。 后来他的故事走进小学课本,配着简笔画:少年举着树枝扑火,身后是冒烟的山; 老师讲“要学赖宁的责任感”,走廊挂他与雷锋等模范并排的照片; 有些地方立起纪念碑,家长带孩子献花,说“记住这个哥哥”。2009年,他登上“感动中国”,观众留言满是“我们的英雄”。 然而,随着时间沉淀,人们的思考逐渐深入:孩子毕竟是孩子啊。赖宁救火时未穿防火服,没有专业工具,独自冲回火场的举动太过危险。 若其他孩子盲目效仿,后果不堪设想。教育界开始反思,英雄要铭记,但更要先教孩子“活着”。 2012年教材修订,赖宁的故事从课本中删除,学校走廊的照片也被悄悄取下。 这不是遗忘。父母后来坦言:“我们不怪谁,只要孩子能平平安安长大,比什么都强。” 如今赖宁的名字依然在网上被提及,纪录片里保留着他的片段,石棉县的老人们仍会指着山说“当年那娃就在这儿扑火”。 他的精神以另一种方式延续:成为老师安全课上的案例,家长口中“要先保护自己”的叮嘱,以及我们想起时,既怀念那份热血,更懂得“珍惜生命”的分量。 赖宁的故事,是一代人的青春符号,也是一个时代的温柔转弯。 它不再强调“要拼命”,而是提醒我们:英雄的精神需要传承,但更要用智慧的方式热爱世界。 那些未明说的牵挂,都藏在“好好活着”的期许里,唯有用生命守护生命,才能让他的勇气,化作更长久的温暖。