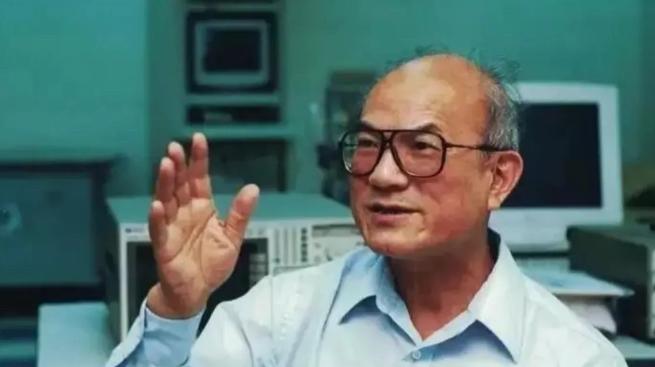

中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达 “盲区” 的美国航母,2018 年,刘永坦获得国家最高科学技术奖,国家奖励 800 万元,没想到他却转身就捐给了母校,着实让人敬畏! 很多人可能不知道,早年间我国的海防曾因为一个技术难题头疼不已,传统雷达受地球曲率影响,在监测广阔海域时会出现 “盲区”,那些低空飞行的目标或是远处的航母,一旦躲进这些盲区,雷达就成了 “睁眼瞎”。 美国的空中战机拥有着强大的隐身性能,很难在空中发现它的存在,因此雷达就因此产生了,我国就有这样一位科学家对雷达系统进行升级,发现了隐藏在盲区的美航母。刘永坦当时在哈工大从事雷达研究,每次听到这样的消息,心里都不是滋味。 他知道,没有靠谱的海防监测技术,国家的海洋安全就像少了一道重要的屏障,从那时起,他就下定决心:一定要攻克这个难题,把藏在盲区里的目标 “揪” 出来。 可研发新体制雷达,在当时就是个世界性难题。没有成熟的技术可以抄,没有现成的经验可以学,连最基础的理论模型都得自己一点点搭建。刘永坦带着团队一头扎进实验室,这一待就是三十年。实验室的灯光,常常从清晨亮到深夜,有时候为了验证一个数据,他们要连续熬上好几天。 有一次,团队在调试雷达信号时,发现总有一段数据偏差特别大,为了找到问题所在,刘永坦带着大家把几百页的设计图纸重新翻了一遍,把上百次的实验记录逐行核对,整整花了一个月,才发现是某个零部件的参数设置出了小问题。 这样的挫折,在三十年里遇到过无数次,有人熬不住枯燥离开了,有人累得住院了,可刘永坦从来没动摇过,他总跟团队说:“海防等着我们的雷达呢,再难也得扛过去。” 功夫不负有心人,2012 年,刘永坦团队研发的新体制雷达终于迎来了关键测试。在山东威海的试验场,雷达天线缓缓转动,屏幕上原本模糊的海域图像,一点点变得清晰,连几十公里外躲在 “盲区” 里的模拟航母目标,都被精准捕捉到了。 那一刻,团队里不少人都哭了,三十年的心血,终于有了结果。这种新体制雷达,靠的是 “高频地波超视距” 技术,能绕过地球曲率的限制,把监测范围扩大到传统雷达的 3 倍以上,不仅能盯紧航母,还能追踪低空飞行的巡航导弹、无人机,甚至能监测到海底的潜艇活动。 它的出现,一下子填补了我国在超视距雷达领域的空白,让我国海防监测能力实现了质的飞跃,之前美国航母能自由出入的 “安全通道”,从此变成了 “透明区”。 2018 年,国家为了表彰刘永坦的贡献,把最高科学技术奖颁给了他,还配套了 800 万元奖金。领奖时,已经 79 岁的刘永坦穿着一身朴素的中山装,手里攥着证书,脸上没有太多激动的表情,反而一直在说:“这个奖不是我一个人的,是整个团队的,是学校培养的结果。” 没过多久,他就联系了哈工大,把 800 万奖金全额捐了出去,设立了 “永坦基金”,专门用来支持学校的雷达技术研究和年轻科研人才培养。学校想给他搞个捐赠仪式,他也拒绝了,只说:“别搞那些虚的,把钱用在刀刃上,多培养几个能为国家做事的学生,比什么都强。” 如今刘永坦已经 80 多岁了,却还是闲不下来。每天早上,他都会准时出现在实验室,跟年轻学生一起讨论技术问题;遇到重要的科研项目,他还会亲自去试验场盯着。 有人劝他好好休息,他却说:“雷达技术一直在发展,不跟上就会落后,国家还需要更先进的装备,我还能再干几年。” 在他的带动下,“永坦基金” 已经资助了上百名年轻科研人员,其中不少人已经成长为雷达领域的骨干,继续着他未完成的事业。 其实像刘永坦这样的科学家,我国还有很多。他们一辈子扎根科研,不为名不为利,眼里只有国家的需求。 刘永坦捐出去的不只是 800 万奖金,更是一种精神,一种淡泊名利、无私奉献的科研精神,一种把国家利益放在第一位的家国情怀。这种精神,比任何物质财富都更珍贵,也值得我们永远铭记。 刘永坦与新型雷达的经历,不仅展示了科技创新的传奇,更是一首为国贡献科技的赞美之歌,它向我们传达了一个重要的信息:只要我们持续进行自主创新,勇于面对各种挑战,就一定能够突破一项又一项科技难题,为国家的繁荣与强盛做出贡献。 信源:百度百科——刘永坦 电子学报——天波超视距雷达发展综述