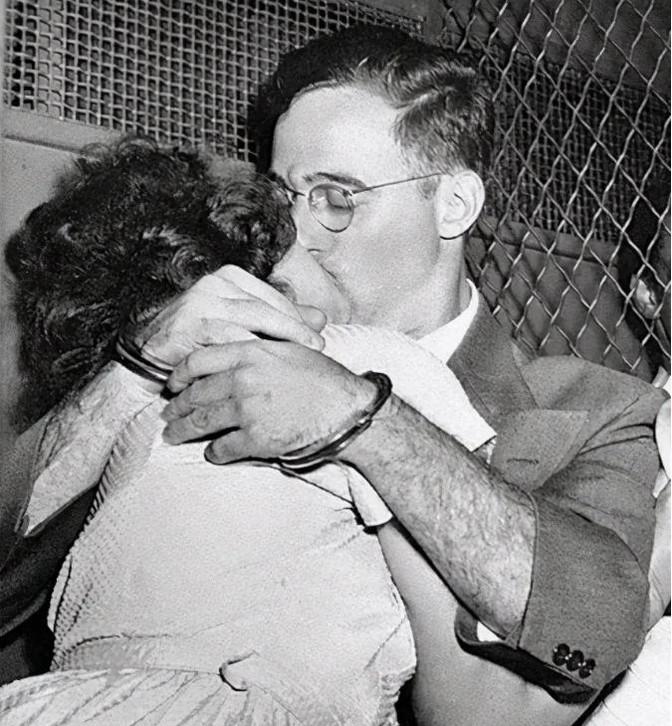

1953年,美国法院在证据不足的情况下,将罗森堡夫妇送上了电椅,生前最后一吻后,他们将被电刑处死,直到苏联解体后,出卖原子弹秘密的真凶才浮出水面。 1953年,一对普通的美国夫妇,在临终前轻轻一吻,随后双双坐上电椅,他们的死,不是因为谋财,也不是因为杀人,而是因为被指控“出卖国家机密”。 可直到几十年后,真正的间谍才浮出水面。 要说罗森堡夫妇这桩案子到底怎么来的,得先回到那个疯狂的年代,1950年代的美国,整个国家像打了鸡血一样,逮谁都觉得是“红色间谍”。 而这股风潮的带头大哥,就是麦卡锡,一个靠煽动恐共情绪爬上政治高位的参议员。 当年朱利叶斯·罗森堡是个电气工程师,埃塞尔是家庭主妇,他们被指控把美国的原子弹机密卖给了苏联,这个指控听起来够吓人,可问题是几乎没什么实打实的证据。 整个案子最关键的线索,居然是朱利叶斯的妹夫,戴维·格林格拉斯的一面之词,这个人后来自己都承认,他当年是为了保老婆不坐牢,才咬死了姐夫姐,就这点“证据”,法院就能判死刑?那还要什么陪审团? 这逻辑,别说放在今天,就是放在当年,美国自己都说不过去,但在那个年代,政治挂帅,谁还在乎逻辑? 当时的美国总统艾森豪威尔甚至直接拒绝了赦免请求,理由倒也直白:“我们不能让别人觉得,通共还有活路。”可惜的是,这番“杀鸡儆猴”的操作,杀的却可能是两只根本没偷鸡的“鸡”。 事情的反转,得感谢苏联自己“拆台”,1990年代,随着苏联解体,大批档案被解密,美国自己的“维诺那计划”文件也曝光了,才让我们看到这桩冤案的真面目。 可惜,那时候的美国,已经被“红色恐惧”绑架了,只要你敢质疑,就会被贴上“通共”的标签,就像一个疯了的集体,谁先冷静下来,反而成了“异类”。 在冷战背景下或政治高压时期,全球各国都曾出现过“被政治吞噬”的个体,他们或因意识形态、或因族裔偏见、或因体制失控,被卷入冤案旋涡。 美国的萨科与范泽蒂案,他们的罪名是被控抢劫并谋杀两名工厂出纳员,尽管证据极为薄弱,且许多证人证实两人不在现场,但因为他们是意大利裔、信仰无政府主义,在“红色恐慌”盛行的美国社会中,他们成了“理想的替罪羊”。 多年后,马萨诸塞州州长公开承认审判“并不公正”,但两人已无生还可能。 还有苏联斯大林大清洗中的“莫斯科审判”,这是一次针对于苏共党内高层大整肃,他们的罪名是反革命集团、通敌、阴谋暗杀斯大林。 这是现代史上最极端的政治审判之一,几乎所有苏共元老、军事将领、知识分子都成了“反革命”。 审判几乎全靠“自白”,很多是刑讯逼供下得来的,直到赫鲁晓夫1956年“秘密报告”中才首次揭示这场清洗的荒谬,苏联政治体制的极权性质在此暴露无遗。 罗森堡夫妇临刑前的最后一封信写得很平静,他们说:“我们是为了理想而死,不是为了罪行。” 读到这句话,只觉得后脊发凉,一个国家如果连基本的司法程序都可以被政治操控,那“法治”两个字还有什么意义? 罗森堡案更像是一面镜子,照出那个年代美国社会的焦虑、恐惧与矫情,当年美国为了反苏,什么都能牺牲,包括公平、真相,甚至人命。 这事放在今天,其实也有警示作用,看看如今的国际环境,地缘政治的博弈越来越像当年的冷战2.0,信息战、认知战、法律战,花样层出不穷,在这个时候,历史就变得格外重要。 你不能说美国现在不讲理,但你也不能忘记,它曾经为了“政治正确”,把一对普通夫妇推上了电椅。 更关键的是,几十年后,它既没有道歉,也没有修正,只在一些学术会议上,轻描淡写地说一句:“那是时代的选择。” 可“时代”不会坐电椅,坐电椅的是人,可人命不是用来交政治账的。 今天,我们在看一场国际纠纷时,不能只听一面之词,就像当年美国民众听信政府一面之词,最后换来的是一场血的教训,一个社会如果失去了质疑的勇气,就离“审判机器化”不远了。 罗森堡夫妇的故事告诉我们,有些冤案,不是因为证据不足,而是因为真相没人愿意去看,在那个火烧眉毛的年代,他们像两只被误抓的麻雀,被当成鹰杀掉,几十年过去了,真相终于浮出水面,但他们再也不会回来。 这个案子,已经不只是一个司法错误,它是一个时代的罪证。也是对今天仍在追求“正义”这个词的国家们,一个沉重而真实的提醒,别等到电椅凉了,才说“可能搞错了”,那就太晚了。 信息来源:罗森堡夫妇窃取美原子弹情报 爱因斯坦为之叫屈——中新网