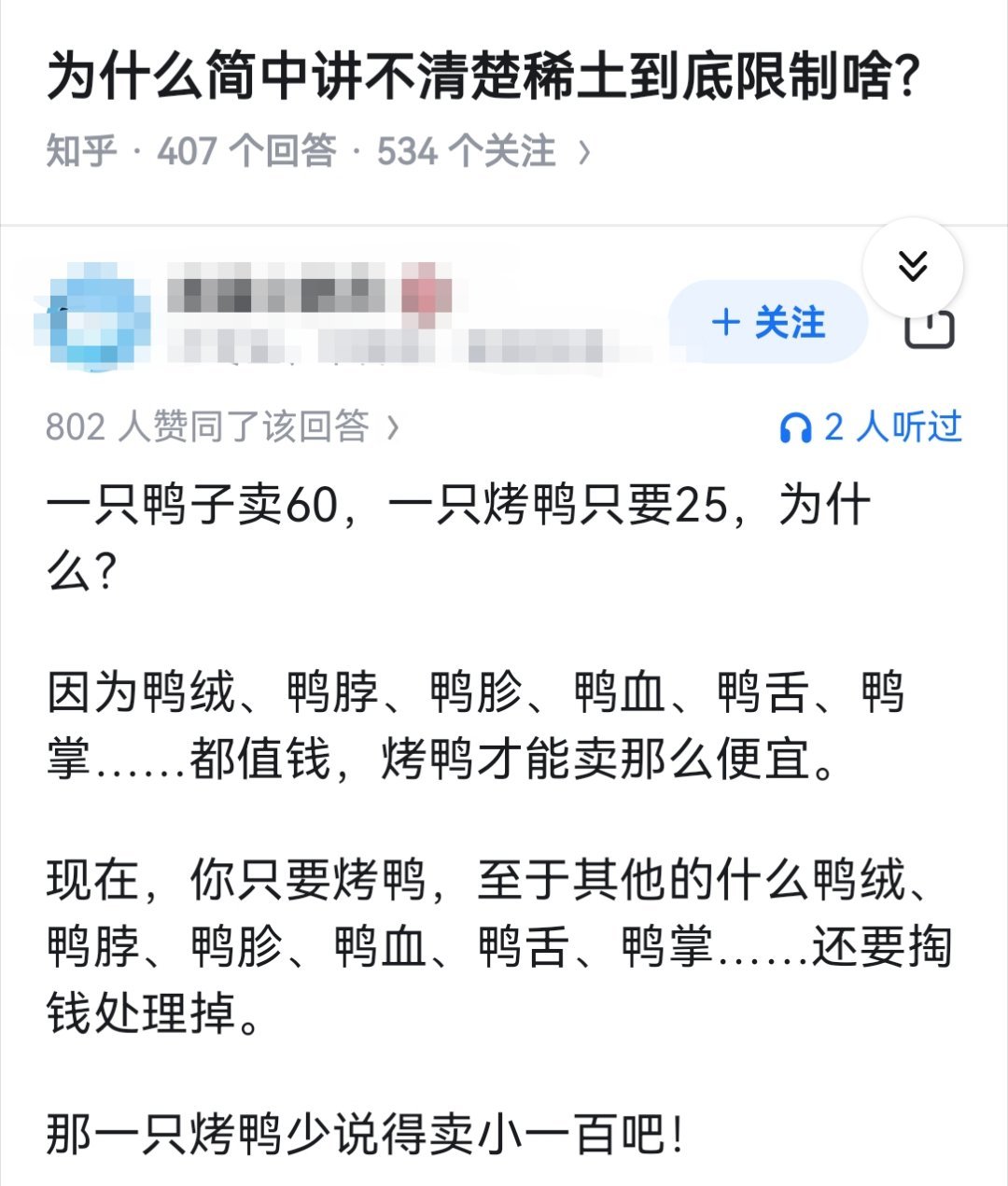

美企成功提炼高纯度稀土,在打破中国垄断上迈出了“历史性一步”?中方看完后久久无语:这思路实在太奇葩! 最近,美国一家企业在稀土提纯上搞出的动静,被很多人喊作“历史性的一步”,好像产业格局马上就要天翻地覆了。 但这声喝彩,到底是新比赛的发令枪,还是对着一个巨大工业体系发出的空洞回响? 要想看懂这场游戏的真相,就得把视线从实验室的试管移开,去工厂的生产线上走一走,看看那些光靠一项技术根本迈不过去的坎儿。 首先得明白,实验室里那点纯度指标和真正工业化生产之间,隔着一道天堑,美国人为了那99.999%纯度的样品欢呼,这事儿听起来更像是一场“技术考古”。 为什么这么说?因为早在十几年前,中国就已经能按每天“吨”的级别,稳定地造出纯度更高的99.9999%的材料了。 这些东西可不是躺在实验室里的宝贝,而是已经装进了导弹的陀螺仪,实实在在地提升着尖端装备的精度。 再看看产量,就更尴尬了,美国那个中试项目,紧赶慢赶,现在一周也就能产出两公斤。 这个数字连塞满一架F-35战斗机发动机的牙缝都不够,而光是美国自己的汽车、风电和军工三大领域,每年就需要270吨氧化镝。 就算是那些有规模化目标的美企,计划也显得很“迷你”。比如MPMaterials公司的目标是年产1000吨磁体,听着不错,但现实是,光在2023年,中国仅仅一个钕铁硼永磁材料的产量就高达24万吨,这种数量级的差距,让所谓的“突破”和真正的“主导”之间,远得像个笑话。 说到底,任何不谈成本的技术,在工业世界里都没有活路,市场这东西,残酷得很。 那项被吹捧的美国新技术,用的萃取剂是一次性的,每克就要超过200美元,算下来生产一公斤稀土的成本能吓死人,高达十几万美元。这是中国工业化成本的50多倍,简直是天方夜谭。 即便是用常规点的工艺,美国生产一公斤氧化镨钕也要大概60美元,而中国能做到30美元,更可怕的是,中国的行业龙头甚至能把价格压到令人发指的4到7美元。 之前不是没人挑战过。澳大利亚的莱纳斯公司雄心勃勃地入场,结果呢? 生产成本是中国的一倍还多,产能连中国年分离总量的5%都不到,市场规律用事实告诉大家,它不为任何人的“战略雄心”开后门。 离开了政府的持续“输血”,这些美国企业根本玩不转。财务数据摆在那儿,有家公司从2024年初到2025年上半年,一年半就亏了快一个亿,这商业模式有多脆弱,一目了然。 更深层的问题在于,那个完整又高效的产业系统就像一个巨大的引力场,谁都别想轻易逃出去。 最讽刺的一幕莫过于,美国本土加州矿山辛辛苦苦挖出来的稀土精矿,还得把三分之二的量,大老远地运到中国四川去做最关键的提纯。所谓的“独立供应链”,从一开始就长在了它想要摆脱的那个系统里。 这种依赖是全方位的,澳大利亚的公司要从中国买萃取剂,西方国家想建新工厂,很可能还得买中国的核心设备,比如那种已经占了全球市场九成的离心萃取机。 中国早已不是单纯卖产品了,现在输出的是技术和规则,甚至把核心工艺图纸都列入了出口管制。 而且,中国还有一张别人很难模仿的王牌——“城市矿山”,靠着高效的废料回收,回收率干到了90%以上,远远甩开美国的60%,而且成本还比国际水平低三到五成。 单单江西一家企业,一年就能从废品里“淘”出上万吨稀土氧化物,这简直是凭空创造资源。 别忘了,历史的账总是要还的,无论是时间还是环境,都是沉重的枷锁。 想当初,美国之所以自己不玩稀土了,就是因为老工艺污染太吓人,每生产一吨稀土就附赠150吨毒废料。这个环保的噩梦今天又回来了,德州那个新建的重稀土工厂,就因为环保问题,投产日期一推再推。 时间成本更是无法压缩的。建一座现代化分离厂,顺利的话也得五到七年,再砸进去几十亿美金。 但更难的是它背后的配套化工产业,还有那几十万熟练的技术工人,这个窟窿没有十年以上的功夫根本填不平。 所以说,美国这次实验室里的热闹,更像是一场为了提振信心、争取经费的公关活动。 真正的产业霸权,从来不是某个化学反应就能决定的,它深深扎根在成本可控的巨大产能、环环相扣的产业链条,以及数十年积累下来的技术、人才和治理经验之中。想撼动这座工业的“钢铁城市”,光靠一块“砖”是远远不够的。 信息来源:美澳签署稀土协议,一举打破中国垄断?特朗普:一年后我们稀土多到用不完——2025-10-23 06:14·五常融视界