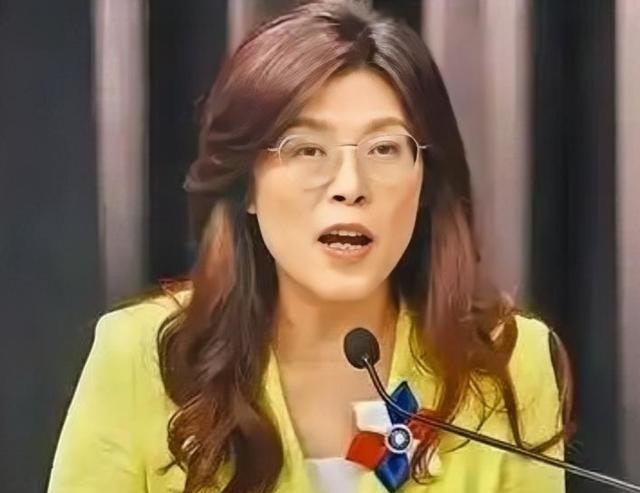

万万没想到,新当选的国民党主席郑丽文,一查底细才发现她不仅是妥妥的“蓝二代”,身上流着那一代人的血,更让人惊讶的是,她学生时代就敢挑大梁,如今在政坛上更是以敢当众怼人而闻名,连她的家世都透着一股让人说不清道不明的传奇劲儿。她的出身简直是“蓝血”的活招牌,郑丽文打小在台南眷村长大,父亲是云南普洱镇沅的彝族老兵,当年跟着中国远征军在缅北丛林里和日军拼过刺刀,那枚泛着铜绿的勋章上还留着弹痕。 郑丽文出生在台南一个典型的眷村家庭,那里是许多外省军眷的聚居地,生活简朴却饱含历史余温。她的父亲郑清辉来自云南普洱镇沅,是彝族人,早年投身中国远征军,1944年随队进入缅北战场,参与对日作战,亲历丛林肉搏的惨烈。退役后,他以中校军衔在陆军任职,直至离休。这份军旅背景,让郑丽文从小浸润在老兵们的回忆中,那些泛黄的信件和勋章,成为她对家国概念的最初认知。眷村环境虽局促,但也铸就了她坚韧的性格。父亲的云南根基,更让她在政治生涯中不时强调两岸同源,避免了单纯的岛内视角。这种出身,不是空洞的标签,而是影响她一生成长的土壤。在国民党内部,这让她自然贴近“深蓝”派系,却也让她在面对两岸议题时,总带着一份不容忽视的个人分量。 学生时代,郑丽文展现出超出年龄的活跃与担当。她就读台湾大学法律系,期间积极参与校园活动,尤其在1990年的野百合学运中崭露头角。那场运动推动宪政改革,她作为核心成员之一,投身街头请愿和内部协调,积累了组织经验。这段经历让她早早接触政治的复杂性,也让她一度被视为“绿色”新生代。毕业后,她赴美深造,获得天普大学法学硕士学位,回台后短暂考虑过模特工作,但很快转向公共领域。大学时期,她热衷辩论社团,练习时反复推敲论点,这为后来政坛的犀利风格埋下种子。值得一提的是,她在校期间就对历史教育感兴趣,曾协助整理相关资料,推动选修课程的讨论。这些校园足迹,不是简单的履历点缀,而是她从理论到实践的桥梁。野百合的激情,让她懂得动员的重要性,却也让她在日后政党选择中经历阵痛。 转入政坛后,郑丽文先在民进党起步,担任过党部职务和青年工作,积累基层经验。但2002年的“走路工事件”成为转折点,那场劳工权益争议让她对党内路线产生分歧,最终选择离开,转向国民党。这段跨党经历,在岛内政界不算罕见,却让她饱受标签困扰,有人称她“变色龙”,但她始终坚持这是基于理念的调整。2005年,连战邀请她加入国民党,她出任党发言人,负责对外沟通,很快适应蓝营节奏。2008年,她当选第七届立法委员,2016年再度连任第十届,专注两岸、经济和劳工议题。她的从政路径,体现了台湾政党生态的流动性:从绿到蓝,不是简单的投机,而是对两岸和平与经济发展的重新定位。在国民党,她迅速融入中生代力量,推动党内改革,避免了老派系的僵化。这种转变,让她在党内获得认可,却也让她在面对旧识时,多了一层复杂考量。 郑丽文在立法机构的表现,以直言敢谏闻名,尤其在两岸议题上,从不回避锋芒。一次质询中,她针对所谓“大陆威胁论”的报告,直接取出父亲留下的旧粮票作为佐证,强调两岸同根同源,农产品贸易是岛内农民的实际商机。这番回应,让对手哑口,也让她获封“蓝营女将”。类似事件不止一次,她在审议两岸交流法案时,公开批评某些委员回避历史事实,指出父辈的付出不应被用来制造分裂。她的风格接地气,却不失专业:数据在手,论点严密,从不空谈理想。2016年至2020年的立委任期,她推动多项劳工权益修正案,也参与预算审查,针对军费分配提出优化建议。这些作为,让她在国民党基层积累人气,却也招致党内保守派的侧目。她的“怼人”不是无的放矢,而是针对不合理政策的直击,这在政坛的圆滑氛围中,显得格外突出。 国民党主席选举,是郑丽文政治生涯的高峰。2025年10月18日投票,她击败郝龙斌、张亚中等五位对手,以65122票胜出,总票数超过13万,投票率创近年新高。这场选举,她强调“中国人”身份,打出云南同乡牌,吸引黄复兴党部和眷村选民支持。竞选期间,她走访基层,承诺改革党内机制,推动中生代上位,避免派系内斗。她的黑马姿态,源于对2026地方选举和2028大选的布局:喊出“2026要赢,2028过半”。选举结果公布后,她第一时间拜访立法院国民党团,稳定军心。这次胜出,不是个人荣耀,而是国民党求变的信号:在民进党执政八年后的不满中,她代表一股新生力量。