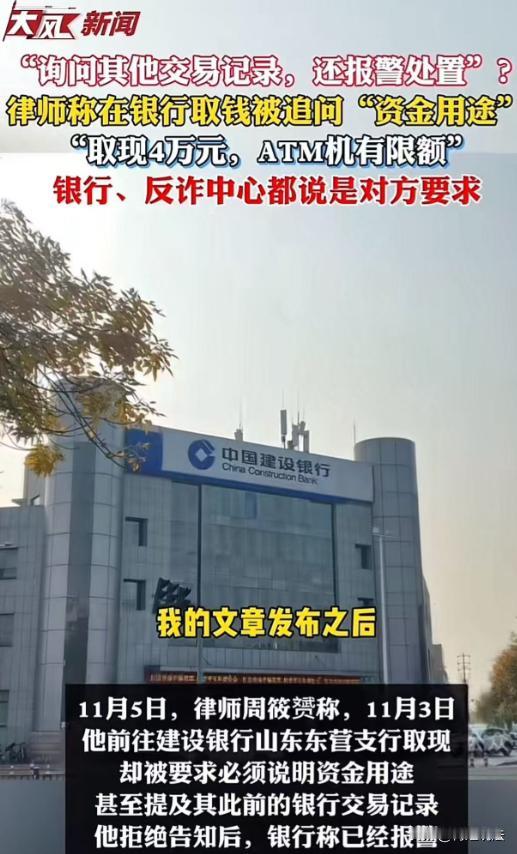

山东东营,律师周筱赟去建设银行东营东城支行取4万现金,被柜员追问资金用途,他以侵犯隐私权拒绝告知,双方激烈争论后银行报案。周筱赟虽妥协但最终放弃取款,将此事发到网上,引发广泛关注和讨论。建行东营分行领导道歉,周筱赟不接受,认为银行需反思改正。此事引发网友热议。 周筱赟是一位小有名气的律师,平日里处理各种民事纠纷,对公民权益格外敏感。11月3日这天,他因为家里有急事需要用现金,便来到建设银行东营东城支行。 他走到柜台前,拿出银行卡说要取4万现金。柜员抬头看了他一眼,面无表情地说,按照反诈中心规定,取款超过1万就得说明用途。 周筱赟愣了一下,他没想到取个钱还要说明用途,这在他看来完全是个人隐私。 他皱着眉头对柜员说,我这是个人私事,没必要告诉你们吧。柜员却态度强硬,坚持说这是规定,必须说明。周筱赟有些生气了,他觉得银行这是在侵犯他的隐私权。 双方就这么僵持着,谁也不肯让步。周筱赟提高了音量,说你们银行不能这样,我有权利保护自己的隐私。 柜员也不示弱,说这是为了防范电信诈骗,是保护大家的财产安全。 争着争着,柜员突然拿起电话报了案。周筱赟又气又急,他没想到银行会因为这点事报案。他急着用钱,可现在这情况,取钱肯定是不行了。 过了一会儿,周筱赟无奈之下只能妥协,他想着先随便说个理由把钱取出来再说。 于是他跟柜员说,这钱是给家里老人看病的。柜员听了,却说系统里没有这个选项,得让反诈中心核实一下。 周筱赟一听,他说你们这是故意刁难我吧,我取自己的钱,凭什么要经过这么多手续。 柜员还是那副不紧不慢的样子,说这是规定,必须遵守。 周筱赟觉得再待下去也没意义了,他气呼呼地转身离开了银行。 一路上,他越想越气,觉得银行这么做太不合理了。 回到家后,周筱赟越想越觉得不能就这么算了,他把这件事发到网上,让大家来评评理。 于是,他在自己的社交账号上详细描述了事情的经过,这件事很快就在网上引起了关注和讨论。 网友们纷纷发表自己的看法,有的说防范电诈出发点是好的,但也不能强制询问客户的资金用途,这确实侵犯了隐私。 还有的说银行这么做,对那些真正需要取钱的合法民众造成了影响,对骗子来说却没什么用,骗子该骗还是会骗,现在的反诈措施有些过了,感觉老百姓的权益受到了侵害。 建行东营分行领导得知这件事后,也意识到了问题的严重性。他们迅速联系周筱赟,表示诚恳的道歉。 分行领导说,这是柜员对规定理解有误,执行过程中存在不当之处,他们会加强员工培训,避免类似的事情再次发生。 周筱赟并不接受这个道歉,他认为银行的问题不是简单的员工培训就能解决的,而是整个银行在保障金融安全的同时,没有充分尊重和保护客户的隐私。他觉得银行应该从根本上反思和改正,而不是仅仅道个歉就了事。 《民法典》第一千零三十二条规定,自然人享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人隐私权。 隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。 在取款这件事上,客户资金用途属于个人私密信息范畴,银行强制询问,从这一角度看,确实有侵犯公民隐私权之嫌。 不过,银行也有其执行规定的依据,反电信网络诈骗法等相关法律法规赋予了银行在防范电信诈骗方面一定的职责和义务。 银行询问资金用途,初衷是为了核实交易合法性,防止客户遭受诈骗,保护客户财产安全。 但问题在于,银行在执行过程中,是否把握好了这个度,是否在合理合法的范围内行使权利。 银行不能以防范诈骗为借口,无限制地侵犯客户隐私权,应该在两者之间找到一个平衡点。 如果银行强制询问行为超出了必要限度,就可能构成侵权。 资金用途在一定程度上属于个人私密信息,银行强制询问,从这一条款看,有侵犯隐私权之嫌。 银行可依据《反洗钱法》及行业反诈相关规定,说明询问资金用途是为核实交易合法性,防止客户遭受诈骗,履行自身社会责任与义务。同时强调,在执行过程中虽有沟通问题,但出发点是好的,且并非针对特定个人,不存在主观恶意侵犯隐私权行为。 银行虽不是严格意义上的行政机关,但在执行具有公共管理性质的反诈规定时,也应遵循类似合理行政的原则。 银行在询问客户资金用途时,应该根据不同情况采取不同方式,对于一些明显合理的取款用途,像日常消费、缴纳费用等,不应过度追问。 对于一些大额、异常的取款行为,可以适当询问,但也应注重方式方法,向客户解释清楚询问的目的,取得客户理解。 如果银行在执行过程中,不考虑实际情况,一味强制询问,就会给合法民众带来不必要的困扰,影响正常的金融交易秩序。 从法律角度分析,银行在执行反诈规定时,要在保障金融安全与尊重客户隐私权之间找到平衡。不能因过度执行规定,给合法民众带来不必要困扰。 无论是银行履行反诈职责,还是公民维护自身权益,都应在法律框架内进行。