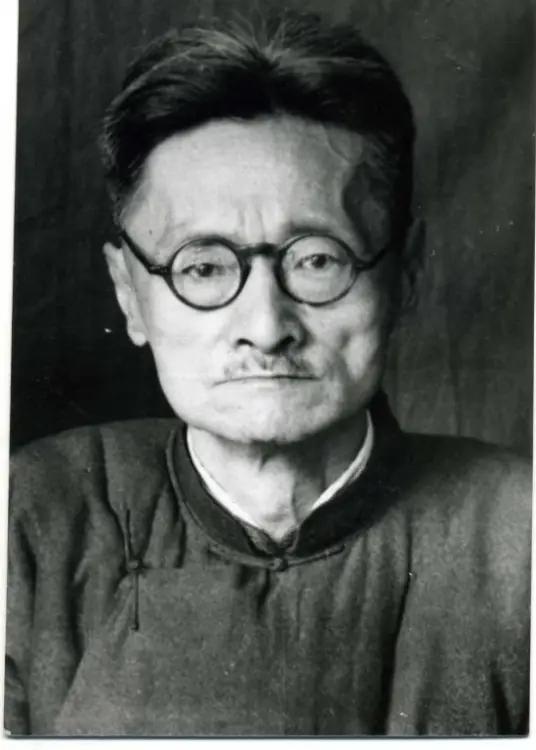

[微风]1917年,刘文典到北大教书。一天,辜鸿铭问他:“你教什么课?”“汉魏文学。”刘文典恭敬地回答。“就你?”辜鸿铭冷笑地瞥了他一眼。 民国学界有个怪脾气的人,敢指着自己的鼻子夸海口,说天下懂《庄子》的人只有两个半:一个是庄子本人,一个是他自己,剩下半个才是那帮芸芸众生里的研究者,此人便是大名鼎鼎的“狂生”刘文典。 能狂到这个份上,大家可能觉得这人肯定一出道就是个混世魔王,其实不然,把时间拨回1917年,在那个人杰地灵的北大校园里,他还只是个“查无此人”的后生晚辈。 那时,年轻的刘文典刚刚迈进北大的门槛,虽然他的履历单拉出来并不寒碜——18岁就入了同盟会,给孙中山当过秘书,起草过英文电报,甚至还是陈独秀和刘师培的弟子,正是陈独秀的一封邀请函将他从日本招回了北京。 但在藏龙卧虎的北大,这层镀金的履历显得轻飘飘的,就在这里,他结结实实地撞上了一块铁板,这块铁板就是梳着辫子、拥有十三个博士学位的怪杰辜鸿铭。 那天,一身长袍马褂、遗老打扮的辜鸿铭在大街上撞见了刘文典,冷不丁地盘道:“你教哪一科的?”刘文典当时心里还是很有敬畏感的,老老实实地回了一句:“教汉魏六朝文学。” 哪知辜鸿铭那双毒眼上下打量了一番,嘴角一撇,吐出两个带着寒气的字:“就你?”甚至补了一刀,说这门课连他自己都不敢说教得好,这个后生能教出个什么名堂。 这简简单单的质疑,像鞭子一样抽在了刘文典的自尊心上,当时的刘文典没有像后来怼蒋介石那样当场炸刺,而是把这口气硬生生吞进了肚子里。 他用了一种最笨也是最硬气的方式来反击:闭关,接下来的六年,他几乎是从社交圈蒸发了,把所有的精气神都填进了故纸堆,死磕学术。 这一“修炼”就是六年,等到他再出关时,手里捧出了一部《淮南鸿烈集解》,这部书的分量有多重?一直提倡白话文的胡适,竟然破例用文言文为他作序;梁启超读完后,毫不吝啬地将其奉为当时该领域研究的顶尖之作;就连那一向挑剔的鲁迅,也专门去买来研读。 靠着这部心血之作,刘文典终于从辜鸿铭眼里的“小透明”,变成了学界公认的一号人物。 才华一旦得到了公认,刘文典骨子里的“狂”劲儿就开始压不住了,他在北大被辜鸿铭鄙视,转过身去西南联大时,他却把鄙视链挂到了沈从文身上。 在这个学术圈的“食物链”里,刘文典有一套自己独特的定价标准:他最服气陈寅恪,认为那是真正的教授,该拿四百块大洋;他自己呢,本事也不差,拿个四十块是应当的;朱自清这样的,给他四块钱顶天了;至于沈从文,在他眼里连给个四毛钱都嫌多。 有一回跑警报更是把这种偏见演成了活剧,那时日本飞机的轰炸成了家常便饭,大家都往防空洞跑,刘文典本来跑得挺快,突然想起眼睛不好的陈寅恪还没跟上来,二话不说又折回去搀扶陈寅恪。 这一回头,正好撞见也在跑路的沈从文,刘文典那张嘴可没闲着,一边喘气一边还要挖苦两句:“陈先生跑是为了保存国粹,我跑是为了给《庄子》留个种子,学生们跑那是留着希望,你个沈从文跑什么跑?有什么用?”话虽然毒,但也足见在他心里,学问的分量重于一切。 这种“狂”,不仅是对同行,哪怕面对当时的最高统帅,他也没软过膝盖,1928年,刘文典主政安徽大学,碰上蒋介石大驾光临。 按理说,校长得恭恭敬敬地把总司令迎进来,搞个隆重的接待仪式,可刘文典倒好,居然连面都没露,还把“大学不是衙门”这种话甩了出来,蒋介石吃了闭门羹,心里本来就憋着火,偏偏后来安大闹起了学潮。 蒋介石借机把刘文典叫去训话,想杀杀他的威风,结果在见面现场,气氛尴尬到了极点,刘文典不但没有唯唯诺诺,反而大咧咧地往地上一坐,掏出根烟就开始吞云吐雾,完全没把极其讨厌烟味的总司令放在眼里。 面对蒋介石交出肇事学生的要求,刘文典眼皮都不抬,硬邦邦地顶了回去:“你是总司令,带好你的兵是你的事;我是大学校长,学校里的事归我管。” 这番话把蒋介石怼得差点背过气去,直接扣了个罪名把他关了一个月,最后连校长的帽子也给他撸了,蒋介石自己也被舆论逼得辞了兼职。 但这事一出,刘文典那身傲骨算是彻底立住了,无论是面对枪杆子,还是面对日寇占领北平后的威逼利诱,他都从未低过头,日本人让他用日语说话,他昂首闭口;但他私下里却没闲着,夜以继日翻译日文资料,要把对手研究个透彻。 有人说他狂妄,有人说他真性情,其实,刘文典的“狂”并不是无缘无故的撒泼,而是一种建立在极致热爱上的底气。 无论是对《庄子》的研究,还是为了讲好《月赋》特意把课调到月光下的浪漫,亦或是对陈寅恪五体投地的推崇,都说明在他心里,学问大过天,尊严重于命。 这个连沈从文“四毛钱工资”都想扣掉的人,却愿意为了朋友在枪林弹雨里折返,这种复杂的真性情,或许才是一个活生生的大师本色。 信源:中国作家网刘文典:众说纷纭之下 央视网