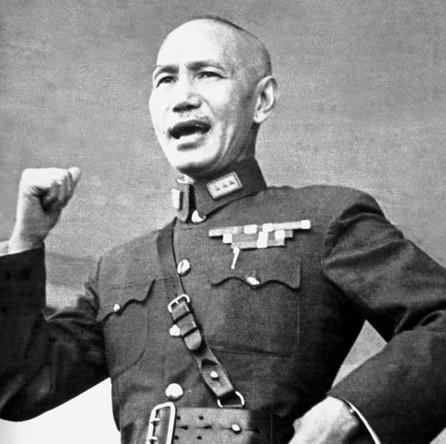

1956年,毛主席以中共的名义给蒋介石写了一封信。写完后,他把信郑重地交给全国政协委员章士钊,并认真地嘱咐:“一定要交到蒋介石的手中。”这封信的结尾之处有一句他对蒋介石的真诚期盼:“奉化之墓庐依然,溪口之花草无恙,欢迎蒋先生回乡看看。” 毛主席选择章士钊作为传信人体现了深思熟虑。这位曾任国民党参政员的民主人士,既与共产党保持着良好关系,又在国民党内部拥有广泛人脉。 章士钊向周总理提出以探亲名义赴台联络蒋介石的设想后,毛主席当即采纳,并亲笔撰写书信。 章士钊顾及自身身为全国政协委员,此身份或引蒋介石警觉。于是,他转而邀定居香港的故旧许孝炎出任信使,期望借其传递信息。 许孝炎曾担任蒋介石的秘书,当时主持《香港时报》笔政,这一身份使他能够直通台湾权力核心。 当许孝炎突然出现在士林官邸,将毛主席的亲笔信呈上时,蒋介石的震惊与疑惑可想而知。这位与他较量二十余年的对手,此刻竟主动伸出了橄榄枝。 信中的“一纲四目”政策构成了两岸和解的基本框架。“一纲”明确台湾必须统一于中国,在此前提下,毛主席承诺台湾除外交权外的军政大权仍由蒋介石掌管,经济建设可获中央拨款支持,社会改革可从缓协商,双方不再互派特务进行破坏。 这些条款展现出超乎预期的包容性,几乎保留了蒋介石在台湾的实际治理权。而最触动蒋介石的,当属那句关于奉化溪口的描述。 这位以孝子自诩的浙江人,始终将母亲墓庐的完好与否视为大陆对待历史的态度标尺。 毛主席特意在信中强调其故乡墓园“花草无恙”,不仅是对个人情感的抚慰,更暗示中共对历史文化遗产的尊重。 蒋介石虽未当场表态,但随后数月的一系列动作表明他确实心有所动。1957年初,他秘密派遣立法委员宋宜山以探亲名义赴京摸底。 周总理在北京会见宋宜山时幽默比喻:“国共两党就像吵架的兄弟,当年在重庆还能同桌吃饭,将来自然还能合作。” 此次接触,本因宋宜山于报告中过度褒扬大陆建设成就,被蒋介石紧急叫停。不过,尽管接触中断,双方沟通的渠道却并未就此闭合。 真正取得突破的是文化人曹聚仁的介入。这位与双方高层皆有交情的记者,于1956年7月受蒋氏父子委托赴大陆探路。 毛主席在中南海接见他时,不仅承诺台湾现有生活方式可以保留,还特意安排曹聚仁赴溪口拍摄蒋氏祖宅、墓园照片。 当蒋介石看到曹聚仁寄回的蒋母墓地整洁如初的照片时,对大陆的信任度显著提升。 此后的沟通渐入佳境,直至1965年双方初步达成六项共识:蒋介石可回大陆定居庐山并保留国民党总裁名义,蒋经国出任台湾省长,台湾除外交军事外享有高度自治。这一共识使两岸距离历史性和解仅一步之遥。 然而历史总是充满变数。1966年大陆爆发的“文化大革命”波及蒋介石故乡,溪口墓园遭到破坏,这彻底击碎了蒋介石对中共诚意的信任。 尽管1972年毛主席会见尼克松时公开称蒋介石为“老朋友”,释放重启和谈信号;1975年蒋介石甚至通过陈立夫邀请毛主席访台,但此时毛主席、周总理健康恶化,两岸领导人皆已步入暮年。 回望1956年那封信的历史价值,其意义远超出个人情感的巧妙运用。毛主席在信中展现的政治智慧,将原则性与灵活性高度结合——在坚持“一个中国”的前提下,对治理模式做出极大妥协。 这种思路为后来的“一国两制”构想提供了雏形。而蒋介石虽因性格多疑、时局变幻未能踏出回归步伐,但他始终坚持“一个中国”立场,抵制了美国分裂中国的图谋。 毛主席曾公开表态:“在台湾,还是蒋介石当总统好”,这份超越意识形态的地缘政治认知,体现了两岸领导人在民族大义上的默契。 那封穿越海峡的书信,最终成为历史的注脚。但其中蕴含的民族认同情感与政治智慧,依然启示着当下:两岸同胞血脉相连,只要坚守民族大义,总能找到化解歧见的通路。 素材来源:毛主席说他是恢复与台湾联系最合适的人 2015-11-20 10:58·中国西藏网