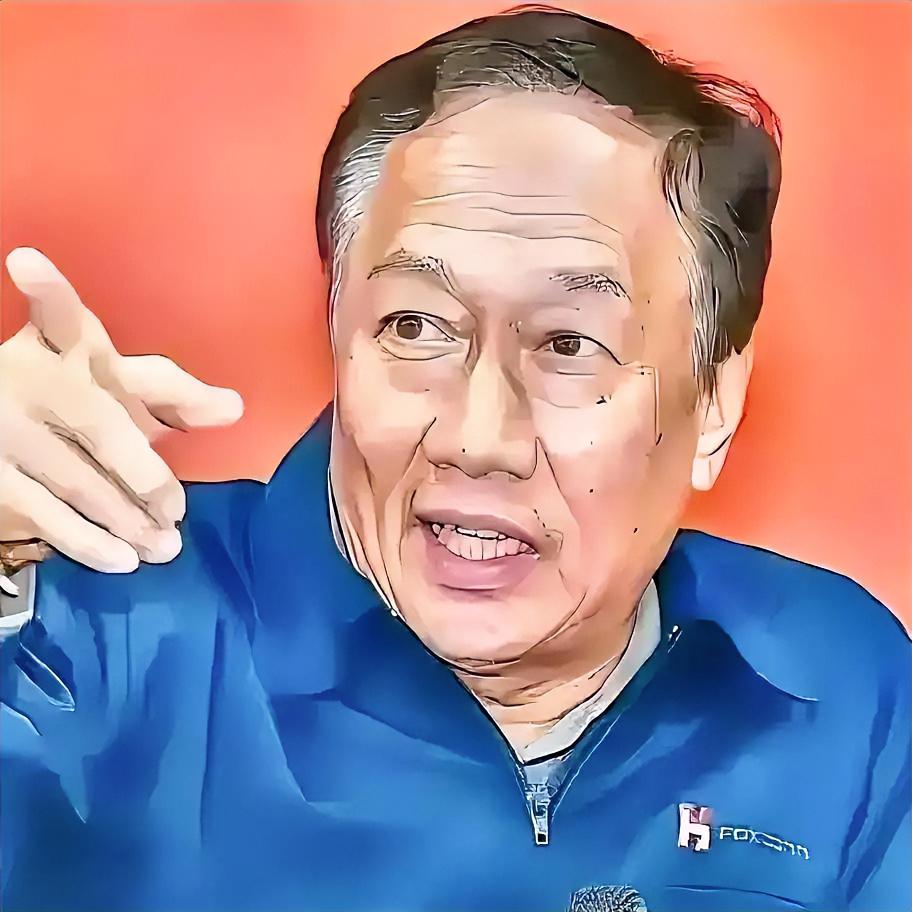

郭台铭直言:中国大陆才是台湾企业生存保障,美国所谓“护台”只是策略工具,离开大陆注定惨淡收场 郭台铭不是普通企业家。他是将鸿海精密打造成全球最大电子代工帝国的创始人,几十年来深度扎根于大陆市场。 富士康在深圳、郑州、成都等地的布局,不仅拉动了当地就业,也成为苹果等科技巨头不可或缺的生产支撑。 在这样的背景下,他指出大陆是台湾企业的“生存保障”,这种说法并非信口开河,而是产业链现实的直接反映。 台企在大陆,不只是找工厂,更是找到了完整的产业生态链,这种紧密的供应链协同,在全球范围内几乎无可替代。 美国对台湾的支持看似强劲,军售、法案、访问不断,但若从经济层面看,这种支持并没有转化为对台企的实际帮助。 美国并不是制造业的天堂,高昂的人工成本、复杂的监管制度,以及基础设施的滞后,使得“将生产线迁往美国”这件事听上去响亮,做起来却步履维艰。 从供应链的角度看,大陆不仅是制造工厂,更是消费市场。大陆庞大的中产阶层群体,对电子、汽车、家电等台企主打产品有着稳定且持续的需求。 相比之下,美国市场虽然体量不小,但竞争激烈、消费者偏好差异大,且对价格极为敏感。台企在大陆市场能够实现更高的利润空间,这也是它们始终不愿完全“脱钩”的根本原因。 郭台铭的话之所以引发热议,还因为他触碰了一个长期被忽视的现实:台湾经济过度依赖大陆,但在政治层面却越来越向美国靠拢。 这种“经济靠东,政治向西”的矛盾状态,正在让台湾企业陷入窘境。一方面要配合政策调整供应链,另一方面又无法真正离开大陆市场。 这种拉扯,对企业的韧性和资源配置能力都是极大的考验。郭台铭的警醒,是在提醒台湾社会,脱离现实的路线选择,最终只会让企业付出代价。 尤其是在当前全球经济复苏缓慢的背景下,大陆市场稳中向好,为广大台企提供了稳定的增长预期。 郭台铭所强调的“生存保障”,并不只是指眼前的订单,更是指中长期发展的可持续性。 美国的“护台”策略,更多是出于地缘政治的考量。在美方眼中,台湾是其遏制中国大陆的重要一环,而非经济合作的优先对象。 这一点从美国对台企在美投资的态度中也能看出。不少台企在美国设厂,遇到工人短缺、成本失控、政府补贴迟疑等问题,最终只能选择缩减规模甚至暂停计划。这种“政治热、经济冷”的现实,与郭台铭所描述的“策略工具”本质不谋而合。 早在多年以前,他就多次呼吁台湾当局应当正视大陆市场的重要性,不要将经济问题政治化。他认为,企业的判断标准应当基于市场逻辑,而不是意识形态。 遗憾的是,当前岛内主流舆论环境中,类似的声音常常被误读甚至打压,导致理性声音难以传播。这让很多台企高管只能在私下场合表达真实看法,公开场合则不得不“和稀泥”。 郭台铭此番发声,其实也反映出台湾企业家的焦虑。在全球供应链重组、中美战略博弈的大背景下,台湾企业面临的不确定性前所未有。 如何在大国之间保持平衡,如何避免成为“工具人”,是所有台企需要共同面对的问题。而大陆市场的稳定性和成长性,恰恰是它们能够立足世界的底气所在。 从国家层面来看,国家发展改革委、商务部等部门近年来不断释放积极信号,欢迎台商继续深耕大陆,参与高质量发展。 越来越多的台企也在转型升级中找到了新的增长点,从传统代工转向自主品牌,从单一制造转向研发设计,这些新的路径,几乎都离不开大陆的资源和平台。 在这样的现实面前,任何试图“脱钩”的政策,都是逆风而行,最终只会让企业耗尽弹性。 郭台铭的直言,让产业界再次意识到,政治风向可以转变,经济规律却是铁律。脱离大陆市场,不仅是断掉了供应链的一环,更是割裂了与消费者的联系。 而一旦市场失守,品牌力和议价能力也将随之削弱。与其在国际政治中当棋子,不如在大陆市场中当主角。这或许是郭台铭言下未说出的潜台词,却也道出了无数台商的心声。 值得反思的是,台湾当局近年来在政策制定中越来越忽视企业的实际需求,将意识形态凌驾于经济利益之上。 这种趋势如果持续下去,台湾的经济活力将被逐步削弱。而大陆始终敞开大门,欢迎台商参与“十四五”规划、“双碳”战略、“一带一路”建设等重大国家战略,为其提供了远超其他经济体的成长空间。 在全球经济趋于分化、产业链加速重构的今天,谁能稳住市场,谁就能稳住未来。对台湾企业而言,这个市场,毫无疑问,还是大陆。 那些幻想“离开大陆也能活得好”的声音,终归只是理想化的设想。在真实的商业世界里,订单、供应链、消费能力才是硬通货。 在这个意义上,郭台铭说的并不是“谁站哪边”的问题,而是“谁能活得下来”的现实选择。而在这个问题上,大陆,仍然是那片最稳固的土地。