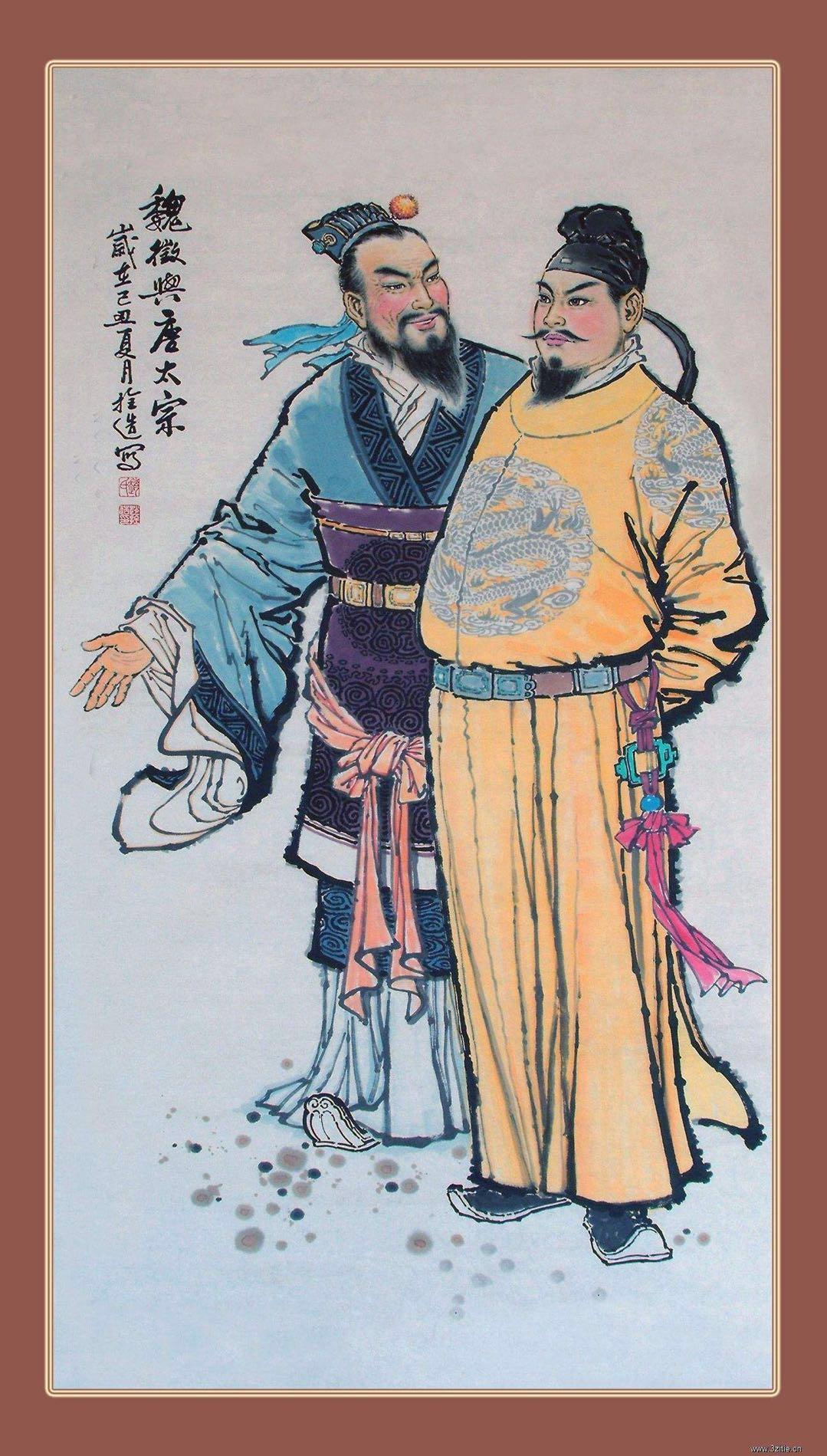

读《唐史》,聊历史(105)巨星陨落 贞观17年,四十五岁的唐太宗李世民已经君临天下一十七载,大唐帝国政通人和、国泰民安、万邦来朝,一切看上去都那么完美。 常言道:泰极而否,盛极而衰,这一年似乎流年不利,先是正月里,一代名臣魏徵因病离世,李世民失去了一面明镜。二月,关于侯君集意图谋反的传言甚嚣尘上,三月,齐王李祐造反了,这个烂泥扶不上墙的皇子只因和辅臣之间有矛盾便起兵反叛,李世民也是很无语。 让李世民最糟心的是太子李承乾和魏王李泰的皇位之争,李承乾是个标准的纨绔子弟,做事荒诞不经,比如热衷于少数民族的习俗生活,和自己的男宠玩断背山等,对李世民也是阳奉阴违,唐太宗一度想废掉这个太子。这些举动让二皇子李泰看到了机会,但他也不是什么好鸟,暗中拉帮结派,图谋不轨,搜集太子罪证,意图取而代之。 在李泰的步步紧逼下,李承乾铤而走险,勾结七皇子李元昌和老臣侯君集密谋造反,结果事情败露,相关人员全部被李世民诛杀。 或许是英明神武的李世民太过于完美,他的这些皇子们几乎没有一个像样的,也或许是玄武门之变给他们树立了模板,对老爸的文治武功没有学到多少,在兄弟反目、骨肉相残方面却轻车熟路。 一连串的打击搞得李世民身心俱疲,仿佛一下子苍老了许多,天道轮回,此刻他也体会到了当年李渊的悲愤和无奈。 留给李世民的选择不多了,最终,他把目标锁定在了年轻的晋王李治身上,这孩子性格虽有些柔弱,但是仁义宽厚,一众老臣对他也很认可,为保险起见,李世民一股脑配备了一套超豪华明星阵容给李治保驾护航,大批开国元勋们又开启了二代辅政模式。 消除了朝内的政治危机后,李世民马不停蹄、御驾亲征,踏上了讨伐高句丽的征途。 高句丽和新罗、百济同处朝鲜半岛,均是大唐的藩属国,但高句丽一直桀骜不驯,屡屡侵犯邻国疆土,对大唐已有不臣之心,究其根本还是不服气,隋朝两代皇帝都没把高句丽搞定,对大唐也不过是阳奉阴违罢了。 从未尝过败绩的唐太宗决定亲自教训一下这个刺头,然而,他还是低估了高句丽的战斗力,又是在辽东城,他们遭到了敌军的顽强阻击,当年杨广几十万大军轮番围攻也没有取胜,无功而返。但唐太宗岂是杨广可比,僵持不下时,李世民身先士卒,亲自上阵,大大鼓舞了士气,历时半月,唐军终于攻陷了这座坚城。 随后,所向披靡的唐军乘势追击,横扫辽东半岛,一直打到鸭绿江边。在这期间,李世民发现了一位骁勇善战的年轻士兵,颇有当年自己的风采,于是破格提拔他为游击将军,他就是享誉后世的大唐传奇将军,薛仁贵。 时值深秋,辽东气温骤降,唐军在最后一座小城安市停住了前进的脚步,高句丽士兵做了殊死抵抗,唐军粮草将尽,薛延陀境地又发生政变,李世民虽心有不甘,还是无奈地放弃了进攻。 李世民率大军从容体面地撤退了,此次远征虽有遗憾,但收获颇丰,李世民回朝后总结经验教训,大力发展水军,为后来唐高宗彻底平定朝鲜半岛打下了基础。 这是唐太宗第一次远征高句丽,也是最后一次,班师途中,李世民就病倒了。 人终归是要老的,谁也改变不了自然规律,年近知天命的李世民感受到了死亡的恐惧,他也像古代帝王一样迷信上了方术和丹药。然而,这些忽悠人的东西没有给他带来长生,反而加重了他的病情。 贞观二十三年五月,唐太宗李世民弥留之际交代完遗嘱后,永远地闭上了眼睛,一代雄主与世长辞,终年五十一岁。 贞观之治就此落下帷幕。 纵观唐太宗一生,波澜壮阔、精彩纷呈,开创了一个无可匹敌的盛世王朝,大唐帝国无论在中国历史还是世界历史上都是最高巅峰,相信每个华夏子孙都想穿越时空,梦回唐朝,亲眼目睹一下它的璀璨和繁华。 史学家司马光评价道:文武之才高出千古,善于用贤才、网罗英雄,乐意听直谏,拯救百姓于水火之中。 范祖禹在《贞观政要·政体》中评李世民“以武拨乱,以仁胜残”,才能略优于汉高祖刘邦,功业超过了汉文帝。 毛泽东评价李世民:“自古能军者,无出李世民之右者,其次则朱元璋耳。”