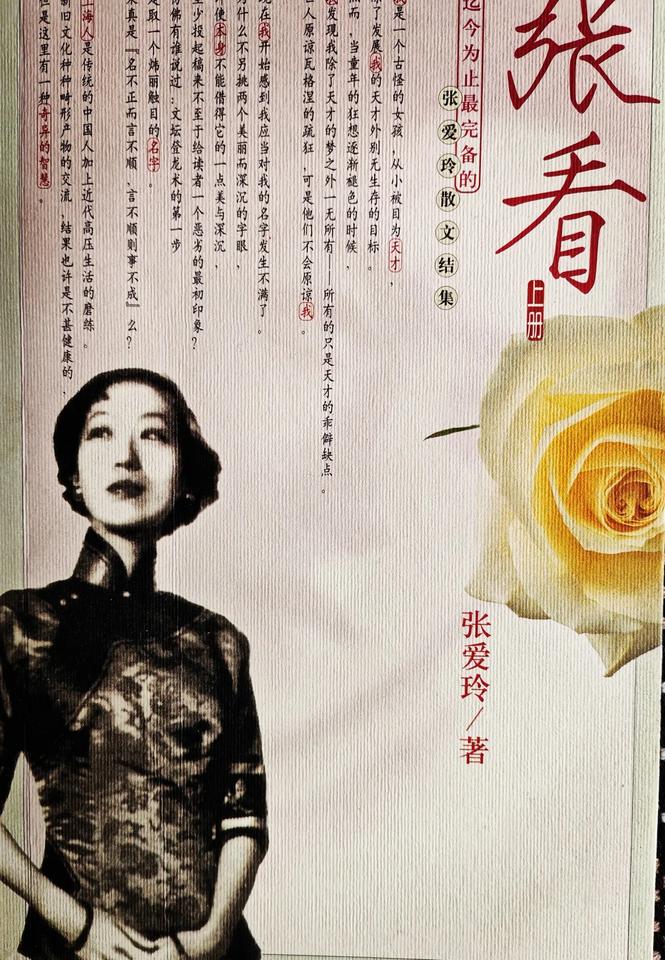

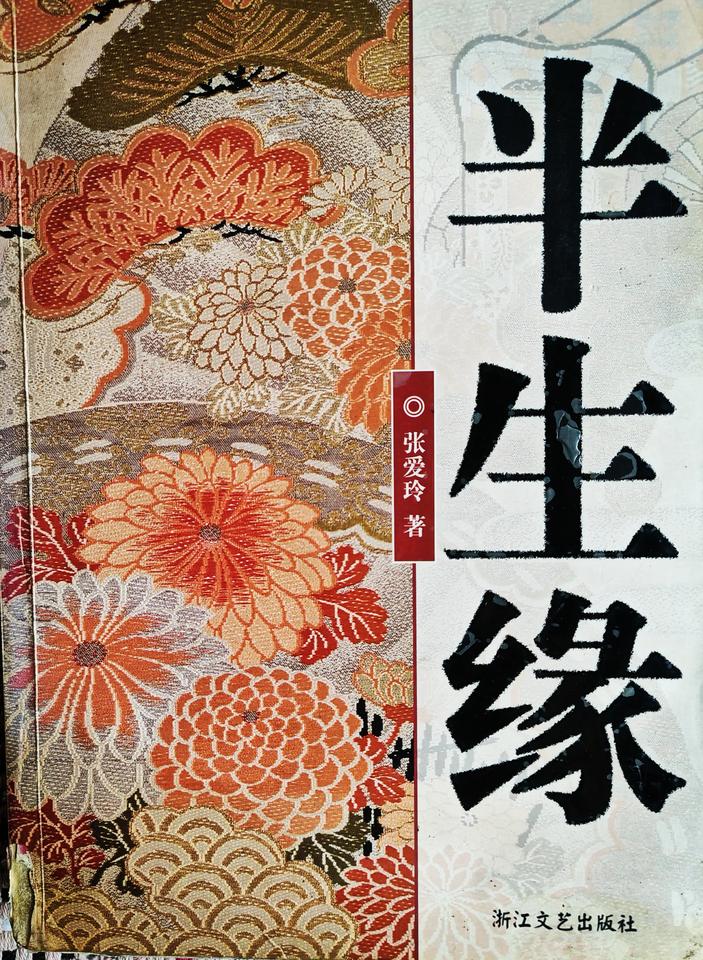

《茶余断想|张爱玲:在时代的褶皱里书写永恒》 窗外忽起一阵穿堂风,将十一楼茶室的白纱帘掀起又落下。案头安溪白茶的雾气与《半生缘》泛黄的书页纠缠,恍惚间瞥见1995年洛杉矶某间公寓的黄昏——那个被毛毯裹住的瘦削身影,在异国地板上独自完成了最后的谢幕。七十五岁,恰是梧桐落叶的年纪,她却像一片被飓风卷走的枯叶,在太平洋彼岸凋零得无声无息。 二十年前执笔《我看张爱玲》时,我尚不知何为慈悲。当整个文坛都在为她的魂归故里掀起惊涛,我固执地捡拾着海潮退去后的碎贝:指责她未在孤岛时期挺直文人的脊梁,诟病她与胡兰成的乱世情缘,仿佛唯有如此方能显出自己的清醒。而今重读《传奇》,方知那些自诩的清醒,不过是少年人站在时代余烬前的轻狂。 淮水汤汤,李中堂府邸的雕花窗棂早已爬满青苔。当我们谈论张爱玲的"畸形封建家庭",可曾听见深宅里绣花鞋踩碎月光的脆响?当鸦片烟雾熏黄了紫檀案几,那个抱着《红楼梦》缩在角落的少女,是否早已参透人世的无常?她笔下的葛薇龙们何尝不是她的镜中倒影——在沦陷区的断壁残垣里,在租界霓虹的暗影中,用文字编织着抵御虚无的铠甲。 战时的上海何其吊诡:一面是四行仓库的枪林弹雨,一面是百乐门的爵士乐声。有人用血肉筑长城,亦需有人以文字作碑铭。当《沉香屑·第一炉香》在《紫罗兰》绽放,那些在防空洞里颤抖的读者,或许正需要这点缀着金粉的毒药来麻痹现实的创痛。张爱玲从不讳言自己的世俗:"生在现在,要继续活下去而且活得称心,真是难,就像'双手劈开生死路'那样的艰难巨大的事。"她的"俗",恰是对抗虚无的盾牌。 关于胡兰成的旧事,年岁愈长愈觉不宜妄断。乱世里的情爱,从来不只是才子佳人的风月。或许当她说出"见了他,她变得很低很低,低到尘埃里",不过是在战火纷飞中抓住了最后一丝人间温度。后来读罢《今生今世》,始知命运的吊诡:那支写尽缱绻的笔,既能描摹倾城之恋,亦可为汪伪政权粉饰太平。但张爱玲终究是张爱玲,当爱情露出政治獠牙,她转身的姿势比谁都决绝。 暮色漫上窗棂时,茶已凉透。想起老舍投湖时衣袋里残存的太平湖荷叶,念及傅雷夫妇悬梁前垫在脚下的棉被,忽觉张爱玲的"薄情"何尝不是种大智慧。她像《易经》里那个洞悉天机的巫女,早早在时代的巨轮碾来前抽身离去。那些被我们诟病的"冷漠",或许正是她留给乱世的最后温柔——当整个民族都在经历着"更大的破坏要来"的预言,她用文字将人性的微光封存在水晶瓶里。 合上书卷,远处陆家嘴的霓虹已次第亮起。这座她书写过的城市依然在黄浦江畔摇曳生姿,只是不知那些在玻璃幕墙里读着Kindle的年轻人,是否还能读懂某个午夜从常德公寓飘落的叹息?茶雾氤氲中,仿佛看见那个穿旗袍的瘦削身影,正站在时空的褶皱里,对着所有自以为是的评判者浅笑——那笑容里带着慈悲的凉薄,恰似她笔下永不过时的苍凉。