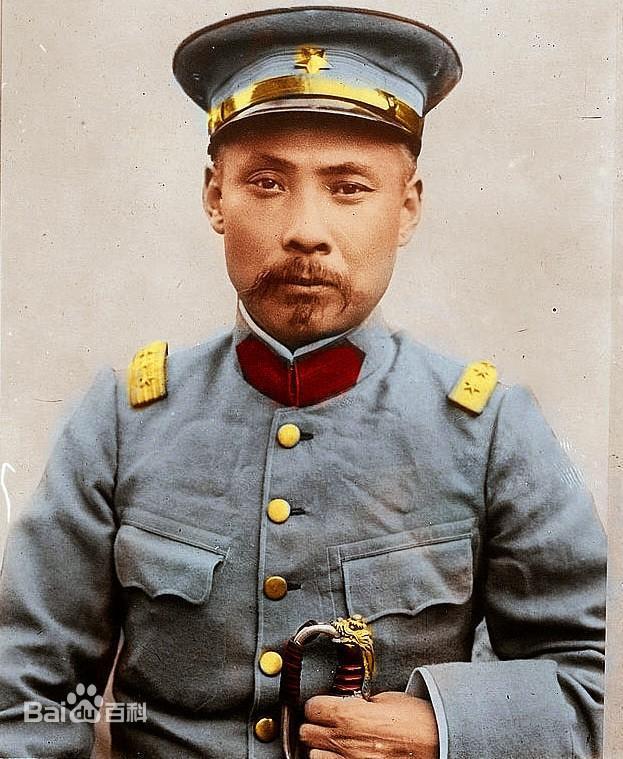

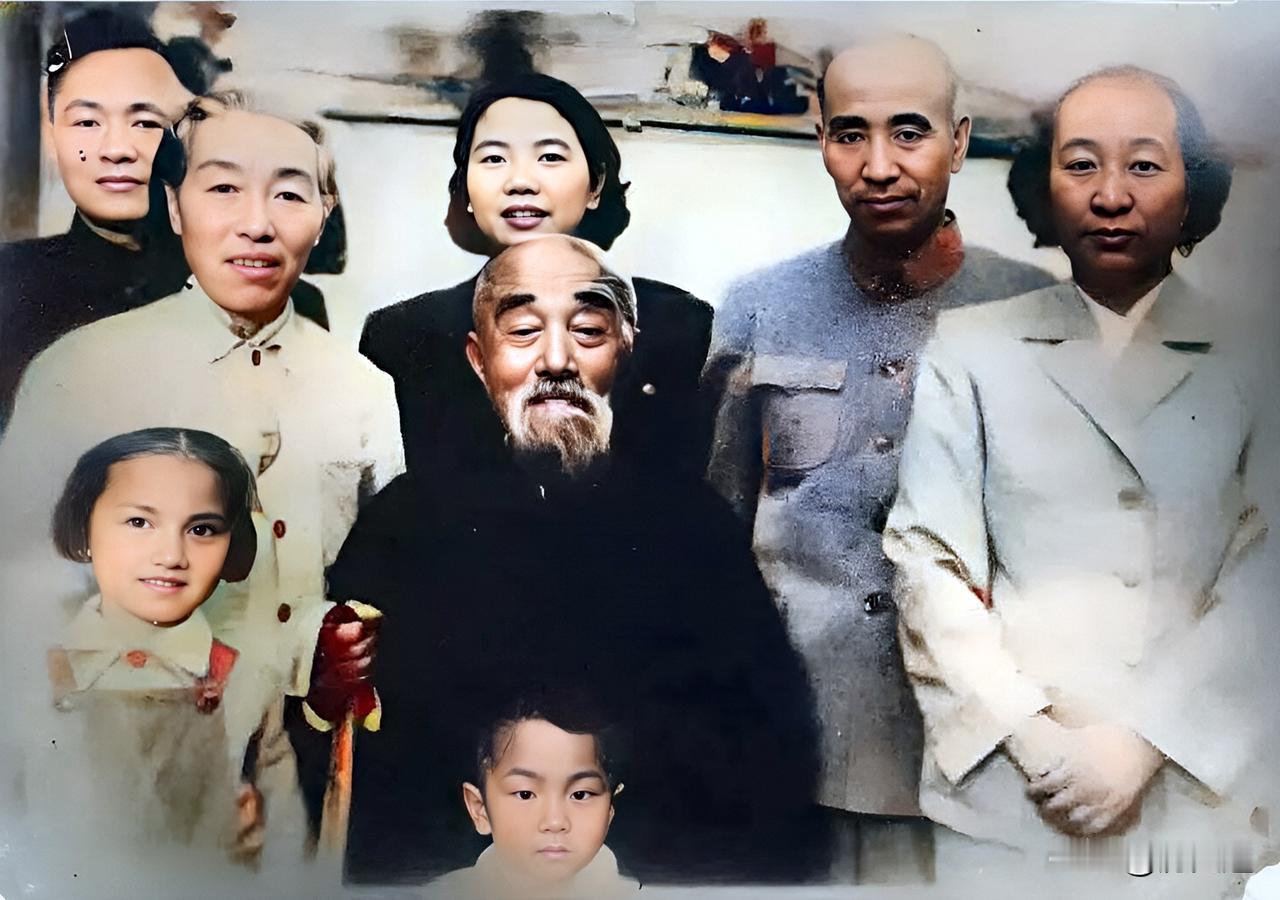

1964年的一天,停尸长达28年的段祺瑞被运往北京万安公墓,当家属打开棺木的时候,身穿袈裟的段祺瑞遗体容貌宛如生前,没有出现腐烂迹象。最后段家后人一致决定采取土葬方式将段祺瑞下葬,并请其生前好友章士钊题写墓碑。经过再三斟酌,章士钊认为墓碑上还是不提段祺瑞生前官职为好,而是使用“合肥段公芝泉之墓”取而代之,至此一度死后颠沛流离的段祺瑞终于入土为安。 1877年,12岁的段祺瑞站在天津的北洋武备学堂门前,瘦小的身影藏不住眼里的光。那时的他,背负着家族期望,踏上了军旅之路。1888年,他远赴德国柏林军事学院留学,两年苦学,射击考核成绩名列前茅。 回国后,他投身袁世凯的小站练兵,凌晨操场上的喊声,总是他第一个响起。1897年,《新建陆军兵略录存》记录了他“每晨操练必先士卒”的身影,硬是把一盘散沙的新军,练成了北洋的铁血精锐。 1912年,民国初立,段祺瑞已是北洋系的顶梁柱。他力推对德宣战,1917年国务院会议上,他拍桌力争,辩论11小时,硬是让中国在国际舞台上多了一席之地。可权力巅峰,也带来了风波。府院之争中,他与总统黎元洪针锋相对,互不相让。 1926年的“三一八惨案”,更成了他心头挥之不去的痛。卫队开枪,学生倒在血泊中,段祺瑞闻讯后,面如死灰,喃喃自语:“武夫误国,悔之晚矣。”那一刻,他似乎看到了自己半生戎马的裂痕。 1926年,段祺瑞辞去临时执政,离开北京,隐居上海。他不再是那个意气风发的北洋统帅,而是一个低头抄经的居士。每天清晨,上海愚园路的宅子里,总能听到他低声诵读《金刚经》的声音。 1926年,太虚大师赠他一袭缁色海青袈裟,他郑重穿上,正式皈依佛门。段祺瑞曾对友人说:“半生杀人无数,唯愿余生积德。”他开始吃素,手中常握菩提念珠,连家中仆人都说,老爷的气质变了,眉宇间多了一分宁静。 1936年11月,段祺瑞病重,躺在上海宏恩医院的病床上。他拒绝了进口药物的治疗,只让家人把《观无量寿经》放在枕边。临终前,他叮嘱:“我死后,勿以官衔入碑,只书‘合肥段公芝泉’。”11月2日,他安详离世,遗容如生。 1964年。北京城市建设需要,万安公墓部分墓地需迁葬,段祺瑞的墓也在其中。那天,墓园空气潮湿,工人们小心挖掘,棺木终于露出地面。北京市档案馆记录显示,棺盖开启时,一股檀香气味弥漫,持续三小时不散。 段祺瑞的遗体赫然在目,身着袈裟,皮肤未见腐烂,双手交叠,念珠依然握得紧紧的。在场的人无不震撼,有人低语:“这真是肉身不坏!”《大公报》记者写道:“沉香弥漫,如入佛堂,令人肃然起敬。” 为何遗体能保存如此完好?有人猜测是德国进口防腐剂的功劳,毕竟段祺瑞留学德国,对西方技术不陌生。但段氏后人却坚信,这是他晚年修行的结果。2009年《国家历史》访谈中,段氏后人回忆:“祖父晚年心无杂念,日日念经,临终前还在默诵《观无量寿经》。” 佛教中,肉身不腐常被视为修行高深的象征,类似九华山地藏菩萨的肉身像。而段祺瑞的遗体,恰与他晚年抄写的“十六观想”形成呼应,仿佛在无声诉说:放下半生荣辱,方得一世清净。 迁葬后,段祺瑞的新墓依然保留了章士钊的碑文,没有“执政”“将军”,只有“合肥段公芝泉”。这八个字,承载了他对功名利禄的彻底告别。 1925年,他曾对《申报》记者说:“武夫误国,悔之晚矣。”从北洋权臣到佛门居士,他用后半生,弥补前半生的遗憾。他的遗体不腐,不仅是生理奇迹,更是他放下屠刀、立地成佛的象征。 1964年的那场迁葬,像一扇窗,照亮了段祺瑞跌宕起伏的一生。他曾是叱咤风云的北洋统帅,也曾在权力旋涡中迷失;他用枪炮开疆拓土,也用佛经洗尽铅华。棺木开启的那一刻,檀香弥漫,仿佛在问:功名利禄,究竟能带走什么?段祺瑞的答案,早已写在那块无官衔的墓碑上。 参考资料:丛书编委会编著. 《北洋枭雄》 2013