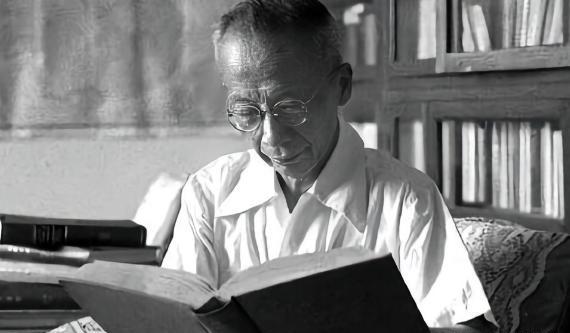

1949年,梅贻琦不顾学生们的苦苦挽留,毅然南渡,临走前,他说道:我若留在大陆,就保护不了清华基金了,5年后,梅贻琦儿子梅祖彦独自回国,而梅贻琦则前往海峡对岸创办新竹清华大学。 梅贻琦,1889年出生在天津,家境普通,父亲是清末秀才,母亲操持家务,养育九个子女。他小时候家里穷,油灯下读书,靠勤奋考入南开学堂,受到张伯苓的教导,爱上了科学。1909年,他以第六名的成绩成为庚子赔款资助的留美生,进入伍斯特理工学院学电机工程,1914年拿下学士学位。回国后,他在清华教物理和数学,26岁的他穿着长衫,讲课条理清晰,深受学生喜欢。 1926年,他当上教务长,改革学分制,严格要求学生成绩,低于60分得重修,没商量余地。1931年,他接任清华大学校长,推行教授治校,召集胡适、冯友兰等大咖,打造学术自由的环境。他提出“大学者,有大师之谓也”,让清华成为中国顶尖学府。抗战时,他带着清华南迁,与北大、南开组成西南联大,在昆明简陋的土坯房里坚持教学,培养出杨振宁、邓稼先等人才。他为人低调,生活简朴,始终把教育放在首位。 1948年冬,北平局势动荡,清华园的学生们聚在校长官邸外,喊着要梅贻琦留下。广播里也说,他可以继续当校长。但他清楚,庚子赔款基金这笔1250万美元的巨款,是清华的命根子,留在北平可能被卷入乱局,甚至被挪用。这笔钱来自美国退还的庚子赔款余额,由中华教育文化基金会托管,只能用利息,不能动本金,专为教育事业。他决定带走基金账册,保护这笔钱。 12月14日,他进城办事,恰逢西直门关闭,困在城里。几天后,他通过临时修复的东单机场,提着打字机和两本书,登上南飞的飞机。到了南京,他没停留,直接去了美国,担任华美协进社常务董事,负责基金管理。他的生活极其简朴,月薪300美元,住小公寓,坐公交出行。妻子韩咏华到美国后,62岁还得去衣帽厂和医院打工,省吃俭用到脚上没袜子,磨破了皮。他对基金管理严谨,台湾当局多次要求动用本金,他一口回绝,说钱必须用在学术上。一次,外交部长叶公超亲自劝说,他也不松口。他的秘书看他连咖啡都喝不起,悄悄在账本上记了每月30元的咖啡费,这是他唯一用的公款。 1954年,梅贻琦的独子梅祖彦从法国回大陆,加入清华大学水利系。这对他是个打击,家里经济更紧张,韩咏华只能更辛苦地打工。同年,他应邀回台湾,商讨基金用途。有人提议把庚款花光,他反对,认为失信会毁掉合作的基础。他坚持用基金利息建科研机构、资助留美学生。 1955年,他在新竹复办清华大学,选址远离台北,靠近科学园区,适合学术发展。他亲自考察地形,聘请吴大猷、陈省身等学者,捐出自己的校长薪资,强调大师比大楼重要。1962年,他在台北病逝,享年72岁。人们发现,他随身的皮箱里还是那叠基金账册,记录清清楚楚,个人存折却只有不到一千元。他的葬礼简单,陪葬品只有清华聘书、西南联大校徽和一叠没报销的车票。墓地设在新竹清华校园,周围种了200株梅树,名为“梅园”,每年冬天梅花盛开,香气扑鼻。 1996年,梅祖彦回到台湾,在父亲墓前献上白菊,完成迟到34年的告别。2024年冬,两岸清华师生齐聚梅园,新竹清华前校长贺陈弘说,梅贻琦若看到这一幕会很欣慰。北京清华的学生轻声念着“自强不息”,缅怀他的教诲。梅贻琦的决定,保住了清华基金,培养出杨振宁、李远哲等诺奖得主,也让两所清华传承了“独立之精神,自由之思想”。他的选择不是为了个人,而是为了教育的火种,影响深远。