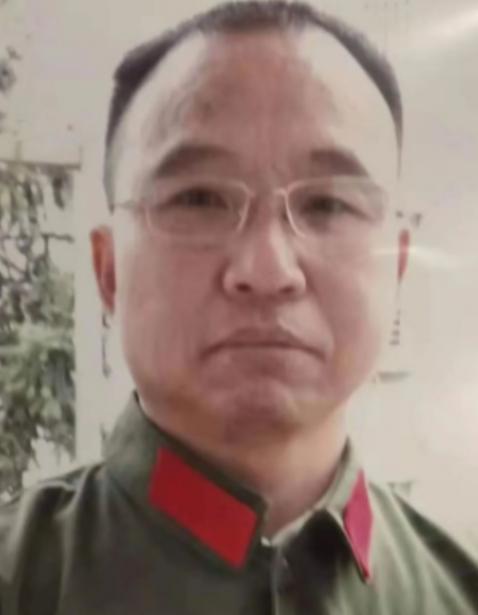

1982年6月16日,医生根据罗健夫的遗愿剖开了他的遗体,结果震惊发现,他全身都布满了癌肿,胸腔里的肿瘤甚至比心脏还大,现场的医生和护士都忍不住泪流满面。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 罗健夫,1935年出生在湖南湘乡,家境普通,但他从小就吃得了苦,16岁,他参军了,在别人放松休息时,他总是拿着书本学习,硬是靠自学啃下了高中课程,五年之后,他考进了西北大学的原子物理系,大学期间,他学习刻苦,毕业后留校任教,后来又调入中国科学院西安电子计算机技术所,正式进入科研领域。 真正影响他一生的转折,是1969年,那年,他所在的单位整体迁往陕西临潼,他被任命主持一个新项目——图形发生器的研制,这种设备是半导体制造中不可或缺的工具,在当时几乎全靠进口,国外对中国技术封锁严重,不仅不出售设备,就连一页技术资料都不愿意提供,当时国内在这一领域几乎是一片空白。 他的本专业是核物理,而图形发生器涉及的是电子工程、计算机控制、精密机械等多门学科,跨度极大,他没有退缩,从头开始钻研,白天在实验室动手操作,晚上回家继续看资料,坐公交车,他也在看书,甚至因为看得太入神,多次坐过站,别人眼中的他,简直就是个“书本的影子”。 图书馆成了他的第二个家,他啃完了单位能找到的所有相关书籍,因为国内资料有限,他又自学了英语和俄语,翻阅国外文献,有些资料晦涩难懂,他就拿出一张纸,一边查词典一边做笔记,他常说,哪怕慢一点,只要不停,总能走到终点。 1972年,他带着团队成功研制出国内第一台图形发生器,填补了中国电子工业的技术空白,三年后,他又主持研发了更先进的第二代设备,生产效率和精度都有了质的飞跃,这项成果在1978年全国科学大会上获得了大奖,但面对荣誉,他总是把功劳归给团队,申报资料时,他坚持把自己名字排在最后,他也从不争抢福利待遇,单位分房时,他挑了最角落的一间,说那里安静,适合搞研究。 他的同事说他“抠门”,因为他几乎把所有积蓄都投入了科研,生活简朴到令人难以想象,经常啃着凉馒头对付一顿饭,胃病成了常态,实验室成了他半个家,很多个夜晚,他就睡在仪器旁的地板上,别人都劝他注意身体,他却总说:“技术不会等你,” 到了1981年,他开始频繁出现胸口疼痛的症状,但始终咬牙坚持,连最亲近的人也没告诉,他知道,第三代图形发生器正处在最关键的阶段,他不能停,白天继续调试设备,晚上查资料、画图纸,有时候疼得直冒冷汗,他就贴点膏药接着干。 直到年底,他去北京出差时,同事们发现他的脸色非常差,劝他去医院检查,这一查,医生都愣住了——晚期淋巴癌,已经扩散,胸腔内的肿瘤压迫神经,疼痛剧烈,医生建议立刻住院治疗,他却要求能不能再拖一阵子,说还有数据没整理完。 住院后,他依旧牵挂项目的进展,同事来探望,他便拿出图纸,躺在病床上讲设计方案,哪怕已经虚弱得说话都费劲,他依旧坚持思考问题,有医生提出使用止痛药减轻他的痛苦,他却谢绝了,因为这类药物会让头脑迟钝,而他要保持思维清晰,继续为项目出谋划策。 他知道自己的时间不多了,但他没有哀叹,他最放不下的,是实验室抽屉里的那本蓝皮笔记本,里面密密麻麻记录着第三代图形发生器的关键技术数据,那是他用无数个夜晚、无数次操作换来的心血结晶,他一心希望,在他走之前,能把这些资料交代得清清楚楚,不给团队留下任何难题。 即便在生命的最后几天,他也没有忘记自己的身份,他主动向组织缴纳了最后一次党费,还留下遗愿,希望将遗体捐献给医学研究,他说,哪怕死后,也还能为攻克癌症出一份力。 1982年6月16日,罗健夫与世长辞,年仅47岁,医生解剖他的遗体时,发现癌细胞几乎侵占了整个胸腔,那个比心脏还大的肿瘤,早已压迫到他的肋骨变形,看到这样的情况,许多医护人员都红了眼眶,他们无法想象,一个人是如何忍受这样的疼痛,还能坚持完成高强度的科研工作。 他走后的第二年,国家授予他“全国劳动模范”的称号,湘乡一中为他塑立雕像,他曾珍藏的《钢铁是怎样炼成的》被永久保存在学校图书馆,那本书扉页写着:“此生无悔入华夏”,那是他一生的写照。 信息来源:杰出建设楷模丨罗健夫:心中有家国 淡泊且执着——湖南日报

N217649 我的名字是什么

[赞][赞][赞]