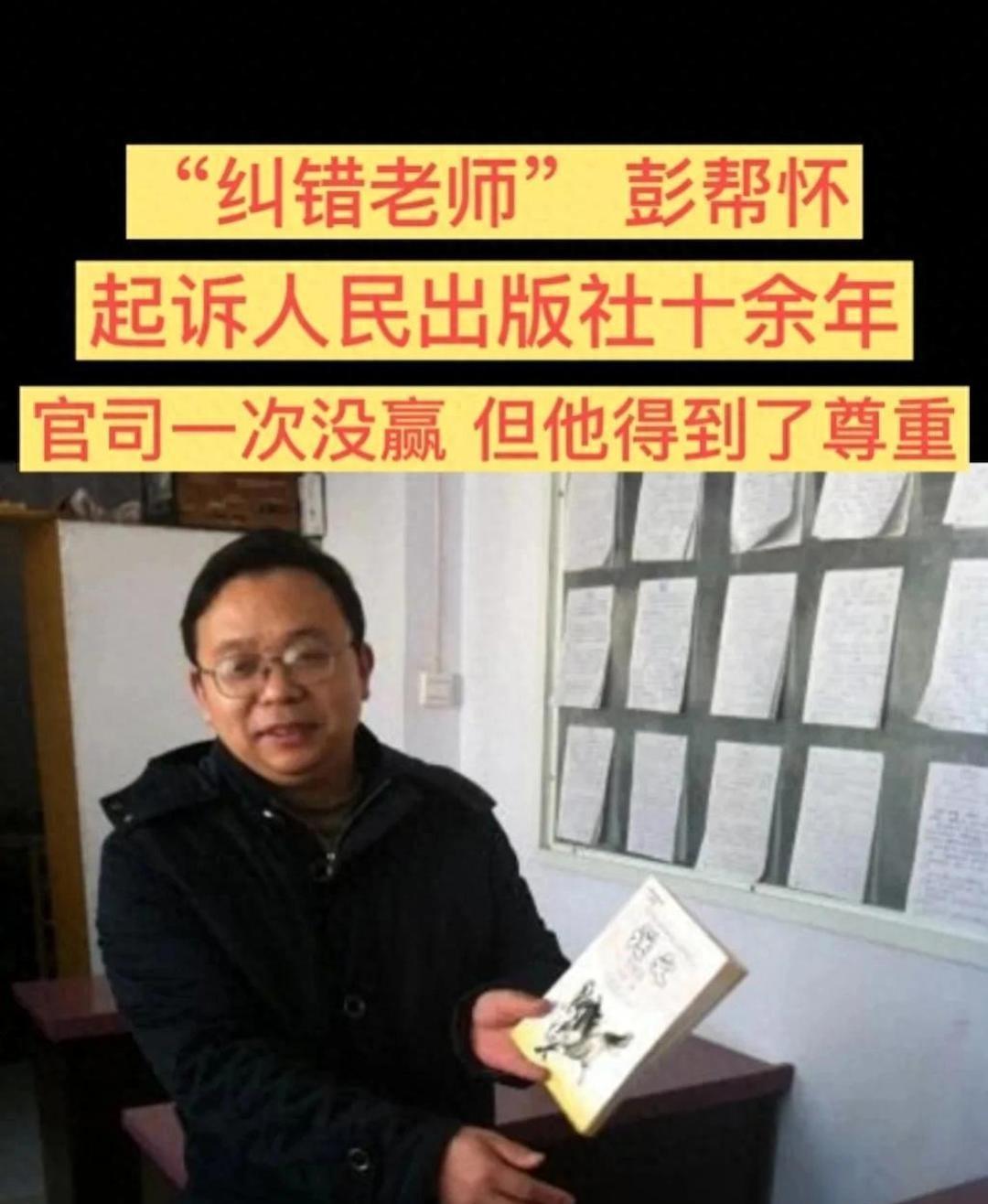

他叫彭帮怀,“毒教材”吹哨第一人,在教材纠错苦缠14年,22场官司,一次都没有赢过,但仍旧初心不改,被誉为教科书的守护者,更是我们心中的英雄。 他叫彭帮怀,是河南的一名中学语文教师,十四年前,他在讲课时翻到一本教材的一个章节,准备给学生讲历史内容,读着读着,他皱起了眉,里面有一处史实说法他觉得不对。 他没有草草带过,而是把课本放下,课后去翻了几本史书,又查了几篇资料,才确定教材上的内容确实有问题,从那时起他心里埋下了一颗种子。这颗种子的生根发芽,并非一时冲动,而是源于他二十余年教学生涯中对“课本权威性”的敬畏——在他看来,教材是学生认知世界、了解历史的基石,哪怕一处细微的偏差,都可能在无数孩子心中种下错误的认知,这种影响会随着时间推移不断放大。 那时的彭帮怀还在河南郑州的一所中学任教,日常除了备课、授课,最多的时间就是泡在学校图书馆和市档案馆。为了验证教材中某段关于近代历史事件的表述,他曾连续一周下班后直奔档案馆,逐页翻阅1949年后的地方史志和权威历史文献汇编,甚至托人从北京图书馆复印稀缺的史料副本。他深知,仅凭个人记忆或单一资料无法撼动教材的既定内容,必须拿出多源互证的铁证,才能让纠错更有说服力。 首次发现问题后,彭帮怀没有立刻公开质疑,而是先尝试通过内部渠道反馈。他按照教育系统的流程,向学校教研组提交书面意见,又将整理好的史料对比材料寄给当地教育局和教材出版社。然而,多数反馈石沉大海,少数回复也只是以“教材内容经专家审定,表述无问题”为由草草收尾。这种回应让他意识到,教材纠错之路远比想象中艰难,仅靠内部沟通难以推动改变。 2010年,在多次内部反馈无果后,彭帮怀决定通过法律途径维权,这也是他第一场关于教材纠错的官司。他以“教材存在史实错误,误导学生”为由,将相关出版社告上法庭,可由于当时国内针对教材纠错的司法案例极少,缺乏明确的法律依据支撑,这场官司最终以败诉告终。败诉判决书下来那天,他在办公室里坐了很久,桌上摊开的史料和教材对比表上,密密麻麻的批注还带着墨迹,他没有抱怨,只是把判决书仔细收好,在笔记本上写下“第1场,继续”。 此后的14年里,这样的败诉成了常态。从质疑某小学语文教材中古诗注释错误,到指出初中历史教材中人物生平时间线偏差,再到纠正高中语文教材中近代散文的背景信息谬误,他每发现一处问题,都会先花数月时间搜集史料、核对权威文献,形成完整的证据链,再提起诉讼。22场官司中,有的因“原告主体不适格”被驳回,有的因“证据不足以证明教材存在实质性错误”败诉,甚至有出版社在庭审中辩称“教材表述为简化处理,不影响整体认知”,但这些都没让他停下脚步。 期间,他的生活也受到了不少影响。有人说他“钻牛角尖”“没事找事”,甚至有家长担心他的“较真”会影响孩子正常上课。为了不耽误教学,他把所有纠错工作都放在业余时间,常常熬夜整理材料;为了节省诉讼成本,他自学法律知识,很多法律文书都是自己撰写。即便如此,他从未在课堂上向学生抱怨过困难,只是在讲到相关知识点时,会额外补充权威史料,告诉学生“课本可能存在偏差,我们要学会通过多渠道验证历史”。 他的坚持并非没有意义。随着时间推移,越来越多家长和教育工作者开始关注教材质量问题,他提供的部分史料也被用于教材修订讨论;更重要的是,他用14年的行动证明,普通人也能为守护教育底线贡献力量,这种“明知不可为而为之”的坚持,比胜诉本身更有价值。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。