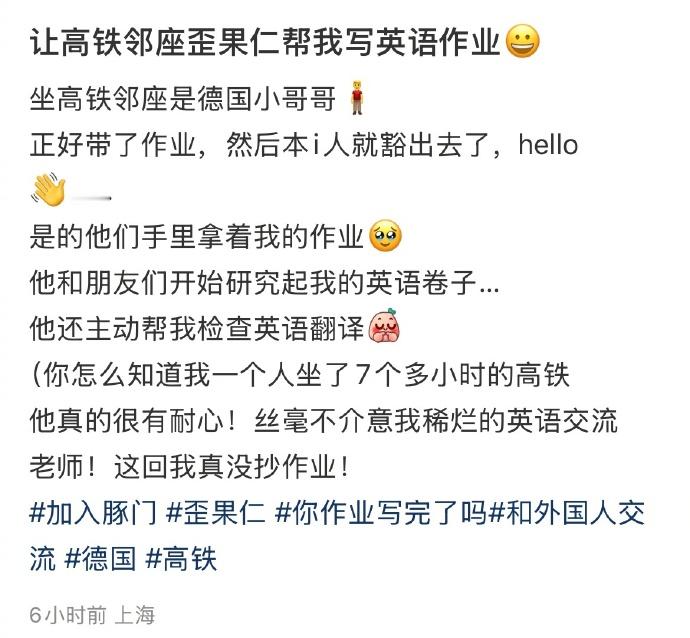

“英语要被踢出高考主科”的传闻闹得沸沸扬扬,教育部一句回应,却让家长们又惊又叹——不是取消,而是纠偏! 2025 年秋那场 “英语将被踢出高考主科” 的传闻,本质上是公众对教育资源错配的集体情绪爆发,而教育部 “优化调整” 的回应,实则戳破了多年来英语学习的 “虚火”—— 这从来不是要不要学英语的问题,而是怎么学才不浪费精力、不制造不公的问题。 教育部的数据早就摆得明白:中国学生平均把三分之一的学习时间砸在了英语上,可真正到了职场,能用上英语的不足 5%,这就像花大价钱买了件镶金外套,平时根本没机会穿,纯属 “资源闲置”。 这种投入产出的倒挂,在城市和农村呈现出荒诞的两极。城市里,家长们挤破头给孩子报培训班, 苏州就有个月薪三千的职场新人毛健秋,被培训机构套路着报了三万多的英语课,结果学的都是 “你的名字叫什么” 这类小学水平内容,想退费还得被扣掉一大半违约金,最后只拿回三千多块钱。 这样的闹剧不是个例,第三方投诉平台上,光沃尔得英语一家的退费投诉就不少,还有人没上课就赔了六千八的违约金,而整个城市培训机构一年的收费加起来超过 600 亿元,这些钱堆起来,够填补多少教育短板? 可农村地区却是另一番景象,全国农村学校英语教师缺口高达 23 万,广西北海市银海区的农村小学以前连像样的英语课都开不起来,老师一个人唱独角戏,学生只会干瞪眼,城乡英语均分差曾达到 42 分,相当于一张试卷直接差出半张的分数。 更讽刺的是,就算花了大力气学,很多人的英语也只是 “应试工具” 而非 “实用技能”。有外企员工分享过,朋友小李把 “I will get back to you as soon as possible” 当万能句,结果因为没给具体时间,客户以为他不重视,差点丢了合同,后来改成 “下午 3 点前回复” 才挽回信任。 可大部分非涉外岗位的人,连这样的 “尴尬时刻” 都不会有 —— 做会计的不用跟外国报表打交道,开诊所的不用给外籍病人写病历,就算是写字楼里的白领,日常工作也多是用中文沟通,那些背了十几年的语法规则,最后都还给了老师。 南京有家封闭式英语培训学校,宣称 90 天能让学员从 “张不开嘴” 到全英文汇报,收费不低,但对 95% 用不上英语的职场人来说,这不过是另一种 “教育智商税”。 政策纠偏正是冲着这些痛点来的。广西北海银海区已经做出了示范,通过研发趣味教具、搭建城乡教研网络,把英语教师培养成 “有工具箱的专家”,不仅城乡均分差缩到 13 分,还出了上千个学生奖项。 这说明英语教育不是要砍掉,而是要 “精准投放”—— 对以后要搞科研、做外贸的学生,得练出小李那种能精准沟通的真本事;对普通学生,掌握基础交流能力就行,别再逼着他们死磕高深语法;对农村孩子,得先补上教师缺口,让他们有平等的学习机会。 毕竟人才培养不是 “一刀切”,中国现在需要的是科技、工程等领域的实干型人才,与其让所有人都耗在低效的英语学习里,不如把时间和资源分给更需要的学科,让英语从 “全民必修课” 回归 “实用技能课”。 这场调整本质上是人才培养战略的转向:以前是 “为了学英语而学英语”,现在是 “为了用英语才学英语”。 600 亿的培训经费如果能匀一部分到农村师资建设,23 万的教师缺口说不定能很快补上;学生省下的三分之一学习时间,能多做几道数理化题,多背几个历史知识点,多练几项实践技能。 那些靠套路敛财的培训机构该醒醒了,那些逼着孩子砸钱学英语的家长也该想明白了,教育的核心是让人各展所长,而不是把所有人都塞进同一个 “英语赛道” 里内耗。