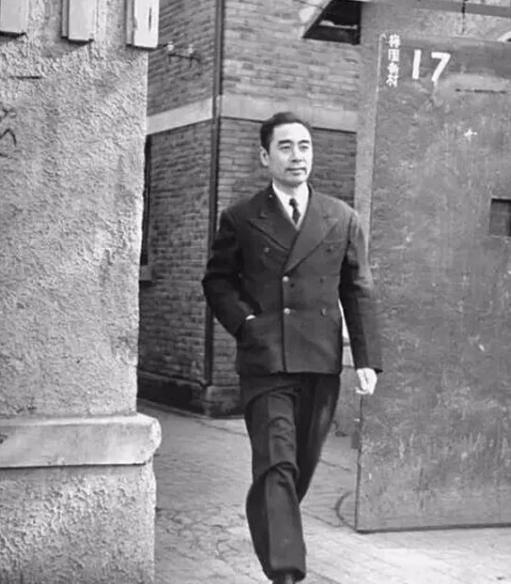

1927年,周恩来被捕,谁料,审讯他的人,竟是他的学生,他凑近周恩来,轻声说:“周主任,您放宽心,我定会想法子救您出去。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1927年的上海滩,血雨腥风,蒋介石撕破脸皮,发动四一二政变,街头巷尾到处是抓人的军警和特务。 那些日子,共产党人的命就像风中残烛,随时可能熄灭,周恩来当时是工人纠察队的总指挥,自然成了国民党的眼中钉。 事情发生得很突然,周恩来本想趁夜色渡过黄浦江,到浦东找个落脚点,没想到浦东早被国民党军队控制得严严实实。 天刚蒙蒙亮,一队士兵就冲进来把他抓了,直接押到第七团团部,团部里乱哄哄的,军官们围在一起商量怎么处置这个大人物,有的说直接枪毙算了,有的说等师长回来再决定。 就在这时候,团长鲍靖中走了进来,他本来也没太在意,毕竟那段时间抓的人太多了。 可当他走近看清那张脸时,整个人愣住了,这不是周主任吗?那个在黄埔军校教过自己的政治部主任,那个温文尔雅、待学生如子弟的老师。 鲍靖中心里五味杂陈,他是黄埔四期的学生,当年在军校的时候,周恩来讲课总是深入浅出,从不摆架子,学生们都敬重他。 鲍靖中自己是广东农村出来的孩子,进军校就是想学点本事报效国家,从来没想过有一天要对着自己的老师举起枪。 他支开了其他人,找了个理由让手下都出去,审讯室里只剩下两个人,空气安静得能听见心跳,鲍靖中走到周恩来跟前,压低声音说了那句话:周主任,您放宽心,我定会想法子救您出去。 这不是一句轻飘飘的承诺,那个年代,私放要犯是杀头的罪,何况周恩来这样的大目标。 鲍靖中很清楚自己在做什么,可他更清楚,如果眼睁睁看着恩师去死,自己这辈子都不会原谅自己,他本来就不赞成这场内战,不认同蒋介石那套做法,现在更没理由袖手旁观。 鲍靖中动作很快,他找来一套普通士兵的军服,让周恩来换上,然后带着他往外走,两个人刚走到门口,迎面碰上了师政治部主任酆悌。 那一刻,鲍靖中的心都提到嗓子眼了,酆悌也是黄埔出来的,也认识周恩来,这下可怎么办? 出乎意料的是,酆悌只是看了他们一眼,拍了拍鲍靖中的肩膀,什么也没说就走开了。 这个眼神交流里包含了太多东西,既有对师长的情分,也有对时局的无奈,酆悌选择了睁一只眼闭一只眼,给了他们一条生路。 鲍靖中带着周恩来穿过层层哨卡,钻进军车,绕过所有检查点,最终把人送到了安全地带,那一路上,每一秒钟都是煎熬,每一个拐角都可能暴露,但他们还是做到了。 这件事在当时没多少人知道,鲍靖中回去之后,对外就说人跑了,也没人深究,他继续在国民党军队里待着,但始终没有积极参与反共行动,抗战时期还上战场打过日本人。 到了1949年,他没有跟着蒋介石跑,留在了南京,过起了平静的日子,二十多年后,周恩来专门托人找到了他。 1957年,总理亲自写信感谢当年的救命之恩,还特地去南京看望这位老朋友,鲍靖中那时候已经是个普通市民,生活并不宽裕,周恩来嘱咐地方干部要照顾好他的生活。 鲍靖中在1958年去世,活了六十多岁,他这辈子没做过什么惊天动地的大事,就是在那个关键时刻,选择了良知和情义,选择了冒险救人而不是邀功请赏,这个选择,既救了周恩来的命,也成全了他自己的一生。 历史有时候就是这么微妙,如果那天鲍靖中选择了交人,如果酆悌选择了揭穿,后来的中国历史说不定就改写了。 但他们都在紧要关头做出了超越政治立场的选择,让我们看到了人性中最珍贵的东西,那不是什么宏大叙事,就是师生情分,就是良心底线,就是在乱世中仍然坚守的一点温度。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:金台资讯 ——“4·12”政变周恩来一度被捕 被黄埔同学搭救