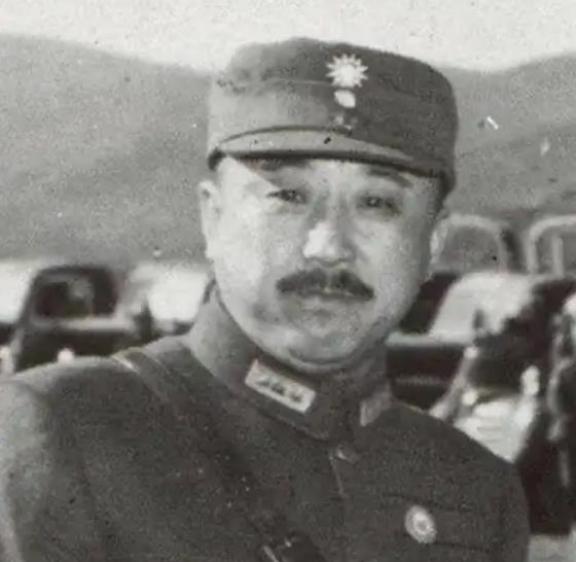

1949年,卫立煌为保85岁家母求助朱德,朱德深感棘手,转而请教毛主席,毛主席看罢思索后,决定将卫列入“战犯名单”头条,人们后来才悟到其中深意:这是对卫存续之恩。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1948年深秋,东北战场的硝烟还未散尽,卫立煌就被蒋介石以“休养”为名召回南京,这位曾经统帅数十万大军的国民党高级将领,一夜之间失去了所有自由。 他住在陆军总部的小楼里,门外站岗的士兵荷枪实弹,电话线被切断,书信被检查,整个人如同囚徒。 蒋介石表面上说是让他休养,实际上是因为东北战场的惨败需要有人担责,更深层的原因在于,卫立煌和共产党的关系一直让蒋介石疑心重重。 抗战时期,卫立煌曾经去过延安,和毛泽东、朱德深谈数日,还给八路军送过大批武器弹药,这些往事在战争年代本是抗日大局,可到了国共内战,就成了蒋介石眼中的“通敌”证据。 被软禁的日子里,卫立煌最放心不下的是远在安徽合肥的老母亲,老人家已经85岁高龄,身边只有弟弟和几个侄子照应。 此时解放军正在向南推进,合肥很快就会成为战场,他自己被困在南京,根本无法保护家人,想到战火可能波及老母,这位久经沙场的将军夜不能寐。 走投无路之际,卫立煌冒险写了一封信,收信人是朱德,信很简短,没有谈论战局,没有表达立场,只是恳求共产党在解放合肥时能够照顾一下他的家人。 这封信通过一位表面效忠国民党、实则是地下党员的侍从,历经周折才送到了朱德手中。 朱德看完信陷入了两难,如果公开答应保护卫家,等于坐实了卫立煌“通共”的罪名,蒋介石必然会对卫家下毒手。 如果不管,眼睁睁看着抗日功臣的家人陷入危险,又于心不忍,思来想去,朱德决定把这个难题交给毛泽东。 毛泽东仔细读完信,沉思良久,几天后,他做出了一个让所有人意想不到的决定,1948年12月25日,《人民日报》刊登了第一批国民党战犯名单,卫立煌赫然列在第13位。 这个消息传到南京,蒋介石看到名单后反而松了一口气,既然共产党把卫立煌列为战犯,那就说明他确实没有“通共”,不到一个月,蒋介石就批准卫立煌去香港养病。 几乎在同一时间,毛泽东秘密指示华东野战军和安徽军管会,务必保护好卫立煌的家人,解放军进驻合肥那天,卫家大院早就被重点保护起来。 军管会主任亲自登门,向老太太问安,保证不会受到任何惊扰,当消息传到香港时,卫立煌恍然大悟,他终于明白了那份战犯名单的真正含义。 这一招看似矛盾,实则精妙,对外宣布卫立煌是战犯,打消了蒋介石的疑虑,让卫立煌得以脱身,暗中保护卫家,则兑现了对这位抗日将领的承诺,更重要的是,这为日后的统战工作埋下了伏笔。 卫立煌在香港待了七年,始终没有去台湾,而是保持和共产党的联系,1955年,在周恩来的多次邀请下,他成为第一位回到大陆的国民党高级将领。 毛泽东在北京设宴欢迎他,六位元帅作陪,规格之高让所有人震惊,卫立煌被任命为国防委员会副主席、全国政协常委。 他在政协礼堂说的第一句话是:我过去没和共产党交过手,现在要尽力弥补从前的亏欠,此后数年间,数百名国民党将领陆续回到大陆,推动了祖国统一大业。 这段历史让人感慨的地方在于,真正的政治智慧不是简单的敌我对立,而是懂得在复杂局势中为有良知的人留一条活路,那份战犯名单表面冷酷,实则温情。 它证明了即使在最激烈的斗争年代,仍然有人能够超越眼前的恩怨,着眼于民族大义和长远未来,卫立煌当年写给朱德的那封信,至今还保存在档案馆里,每个字都压着性命的分量,也见证了那个时代特殊的温度。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:卫立煌与卢沟桥事变后的北平突袭战——澎湃新闻