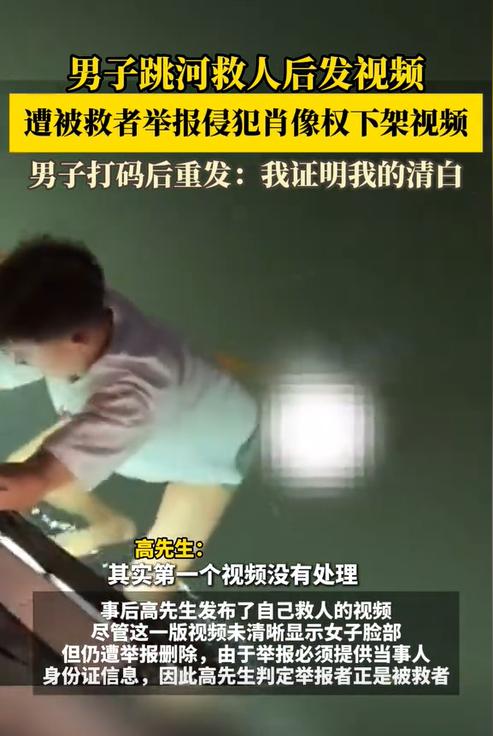

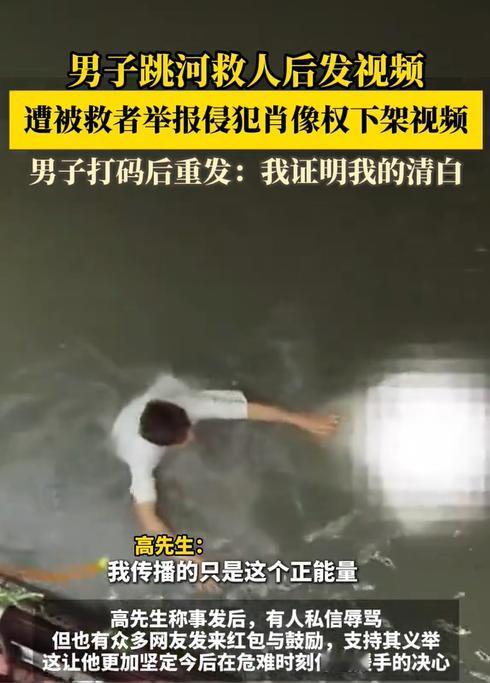

浙江杭州,一名男子路过运河时,看到一名女子坠入水中,毫不犹豫地踢掉拖鞋、跳河救人。他被冷水冻得发抖,脚底被石块划伤,仍坚持把女子托上岸。旁人拍下了整个救援过程。次日,他把视频上传到社交平台,只想记录这场意外的英勇。没想到,视频刚火起来,被救女子就以侵犯肖像权为由举报,平台迅速下架,男子反而遭到部分网友的指责,说他“博关注、想红”。 10月14日夜,杭州的高先生沿京杭大运河散步。忽然听到异响,他下意识地望去,只见水面翻滚,有人影在挣扎。他来不及多想,直接跳下冰冷的河水。河底全是碎石,他被划伤,但仍忍痛游过去,将女子从水中拖上岸。女子获救后无大碍,而高先生脚底出血,被送往医院打破伤风针。 救援的视频由路人拍摄,并传给了他。第二天,他把视频上传至自己的账号,没有修图,没有配文,只想纪念这次经历。然而几个小时后,他收到陌生私信——正是那位被救女子。她要求他立即删除视频,并表示已向平台举报。 视频被下架后,高先生感到委屈:“我不是为了火,也没带货,就是想留个纪念。”随后他对视频做了模糊处理重新发布,却依旧被网友分化成两派:有人支持他的善举,也有人指责他“未征得同意就传播视频”。网络舆论让高先生无所适从,他甚至被人恶意留言攻击。面对质疑,他说自己不仅受伤,还丢了价值800元的耳机,“没想到救人还惹了麻烦。” 这件事引发热议,焦点在于——救人视频是否侵犯了肖像权?从情感上看,很多人认为女子做得“太绝情”;但从法律角度看,问题并不简单。《民法典》第1019条明确规定:未经肖像权人同意,不得制作、使用、公开肖像权人的肖像,但法律另有规定的除外。也就是说,只要视频中出现了女子的可辨识影像,哪怕是无意拍摄,只要公开传播,就构成对她肖像的使用。高先生在上传前未征得对方同意,确实存在程序瑕疵。 但这里的“另有规定”同样重要。《民法典》第1020条列出了五种可以不经同意使用他人肖像的情形,其中包括“为实施新闻报道,不可避免地公开肖像”,以及“为维护公共利益的行为”。如果高先生发布视频的目的,是为了宣传见义勇为行为、弘扬社会正能量,而非谋取利益或损害女子名誉,那么这种行为具备一定的合理性。但问题在于——他并非新闻机构,也未受政府授权宣传,因此不属于“依法履职”或“公共传播”范畴。从严格意义上讲,女子举报视频下架,法律上无误。 然而,事情的另一面是善意被误解、法律被过度放大。视频中没有恶意剪辑,也无侮辱成分,女子完全可以通过沟通要求打码,而非举报。高先生的行为虽违反了肖像权规则,但其动机并非侵权,而是出于记录与感恩。如果硬性把这类善意行为等同于“违法”,反而容易打击公众的助人积极性,让人心生“救了人也惹麻烦”的顾虑。 另一方面,《民法典》第183条也对见义勇为行为提供了保护。条文规定:“因保护他人民事权益使自己受到损害的,由侵权人承担责任;没有侵权人或无力承担的,受益人应当给予适当补偿。”高先生跳河救人受伤,属于典型的“因保护他人生命权而受损”。虽然女子并非故意坠河,但她是“受益人”,理应对高先生的伤情、财物损失给予适当补偿。如果她拒不补偿,高先生可依法向法院提出请求。 从社会层面看,这起事件折射了公众认知的撕裂:有人强调隐私权,有人强调道德感恩。其实两者并非对立。肖像权保护是现代法治社会的文明体现,而见义勇为则是社会温度的象征。法律不该让善意受伤,舆论也不该让助人者寒心。 值得注意的是,见义勇为的表彰有法律渠道。根据《浙江省见义勇为人员奖励和保障条例》,公民在救人过程中受伤或遭受财产损失,可由公安机关确认见义勇为身份,并获得政府奖励。如果经相关部门公示宣传,那么视频内容由官方传播,依法不构成侵权。这意味着,高先生完全可以凭借视频向公安机关申报见义勇为,而非自行上传。届时即便女子再反对,也无法限制合法宣传。 因此,事件最合理的解决方式应是:视频在未征得同意前应下架,但高先生的善举应通过官方渠道获得认可与保护。社会不应把法律当作冷漠的界碑,而应在规则与温度间找到平衡点。 从更深层看,这并非单纯的“救人与隐私”的冲突,而是现代社会中“法律边界与人性温度的碰撞”。网络时代让善意传播更快,也让误会更深。我们既要尊重他人的隐私,也不能让救人的人背负非议。法律从来不是惩罚善意的武器,而是保护善意的底线。

![最近豆包P图还挺火的网友又玩梗了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/14910746608811869450.jpg?id=0)