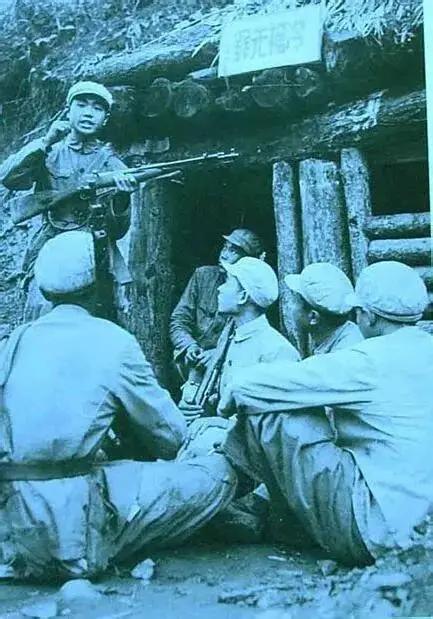

1952年,志愿军新兵陈凤楼违反纪律,擅自向美军阵地开枪,击毙了一名敌人,军长秦基伟赞道:“打得好!全军推广。” 朝鲜前线的坑道里传来一声清脆的枪响,志愿军阵地瞬间紧张起来,因为所有人都知道,这里严禁擅自开火——只要有一丝动静,美军的炮火就会立刻铺天盖地砸下来。 枪声来自新兵陈凤楼。他端着步枪半跪着,枪口还在微微颤。他刚刚击中了山坡对面晒太阳的美军士兵,那人翻身倒地,再没有动静。 战友们愣了几秒才反应过来,有人低声骂道:“完了,要挨炸了。” 连长冲了上来,压着声音质问:“谁让你开的枪?” 陈凤楼只回了一句:“他太嚣张了。” 连长做好了最坏的准备,他几乎能预想到指挥部的责罚。然而奇怪的是,等了半天,美军竟然毫无动静。对面的阵地安静得出奇,连巡逻声都没了。 不久后,这事传到了第15军军部。所有人都以为这名新兵要倒霉了,毕竟违反军令向来处罚严厉。但秦基伟听完报告后,却拍案而起:“这枪打得有价值!” 他立刻下令让陈凤楼所在部队复盘此事。经过仔细研究,他们发现:美军长期依仗火力压制,经常在明处活动挑衅,却戒备松懈;志愿军虽然火力弱,但隐蔽好、观察细,完全可以通过精准射击限制敌人行动。 “冷枪”这个策略,就此被提上了整个军的会议桌。随后,秦基伟把命令传下去:“从今日起,各部队试行冷枪战法,挑机会就打,打了就藏,不求火力猛,求命中。” 在冷枪战法推广后,志愿军各单位战果迅速增加。许多深藏不露的士兵被发掘出来,开始专门负责远距离射击。在最激烈的阶段,一天能有几十个敌人倒下,却找不出一名暴露射手的位置。 美军逐渐感到这种“看不见”的压力。为了躲避冷枪,他们出门甚至要弯着腰、贴着沟沿走。有人上厕所必须等到夜里,甚至有人被迫用铁桶当掩体。 战士们调侃:“咱们一枪,就是让他们弯一天腰。” 冷枪运动迅速扩散到各军。第24军中更是涌现出狙击高手张桃芳。他只用31天,确认击毙214名敌人,成为战场上传奇人物。美军特地派出狙击手与之对决,却始终找不到他的藏身点。 冷炮战也在这段时间悄然成型。志愿军炮兵利用山势隐蔽,精准打击敌人的补给点和前哨工事,使美军不得不重新部署阵地。 这一切的起点,就是陈凤楼那一声没有经过允许的枪响。 后来,有记者采访陈凤楼,问他当时心里想什么。他想了想,只说:“他骂我们,我受不了。” 直到这时,许多人才知道,他开那一枪前,听到了对面美军大声侮辱志愿军的话。他年轻、刚上前线,满腔火气无处发,才扣下扳机。 陈凤楼出生在农村,家中贫困,参军前在地里干活,是标准的“老实孩子”。入朝作战后,他拼命记战术、学纪律,却始终觉得自己发挥不了什么作用。 那天开枪之后,他反倒被点醒:有些战斗,是靠勇气打开局面的。 战后,陈凤楼继续在部队服役,从普通士兵一路做到基层干部。