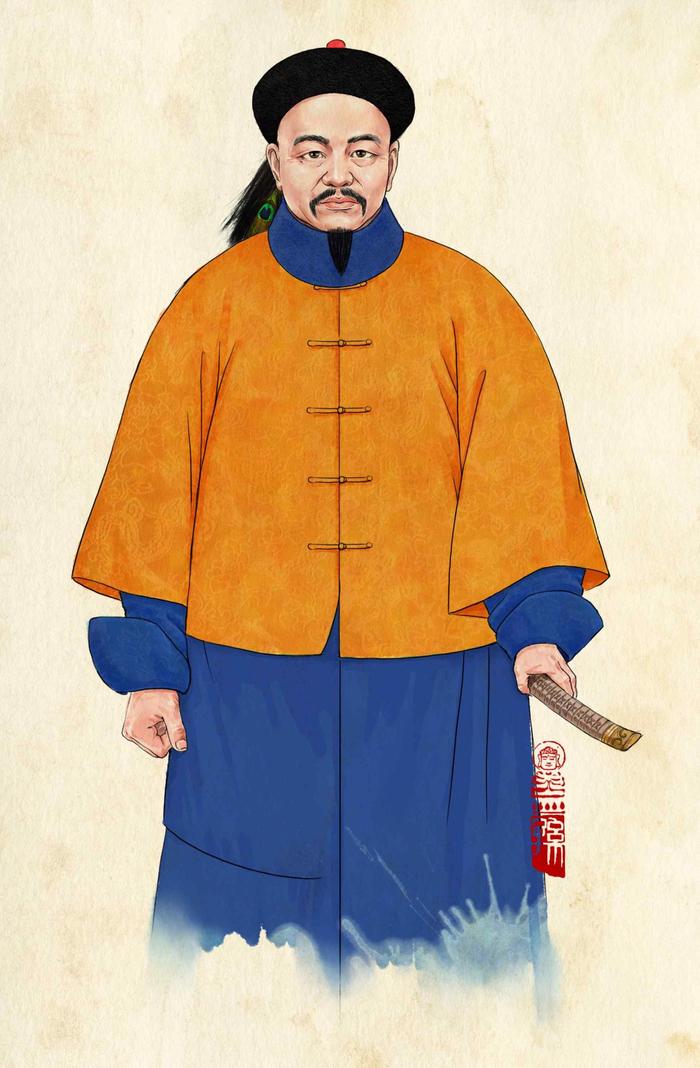

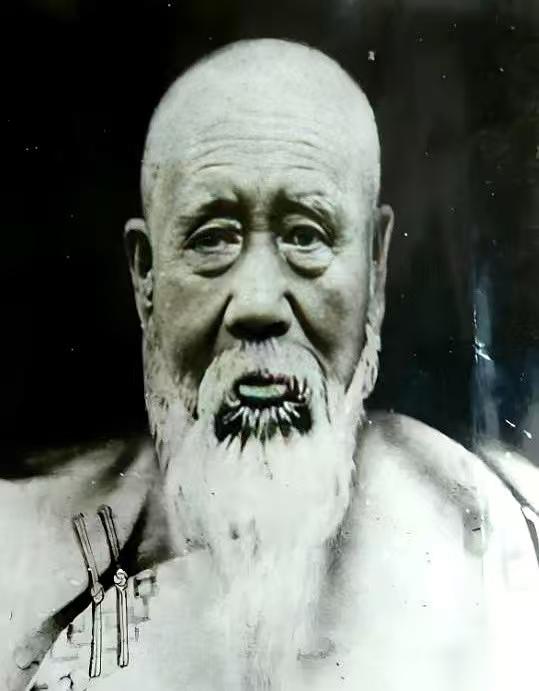

庚子事变后,洋人要求清政府处死一批主战派大臣,当名单递给慈禧时,慈禧圈下一个名字说:“这个人绝对不能杀,如果杀了他,我们只好继续打了!” 北京沦陷后,慈禧太后与光绪皇帝西逃西安,留下八国联军在都城设下军政机构,勒令清廷签订《辛丑条约》。在各国提出的严惩主战派名单上,有一位名字反复被强调——董福祥。 洋人对他恨之入骨,要求清政府必须将其正法。英国公使甚至私下向清廷表示:“此人不除,难以服众。”但面对这份名单,慈禧阅后圈定数人可处死,唯独留下他,态度坚决:“董福祥不能杀。他若死,我们只好继续打。” 让洋人如此愤恨的董福祥,在义和团事变中率甘军血战联军,击毙多名外国军官,尤其是在廊坊伏击西摩尔远征队那一战,让八国颜面尽失。此后他奉命进攻东交民巷,使馆区数日炮火不断,围攻未果后,又在朝阳门重创俄军。这几场战役中,董福祥所部甘军成了联军进攻北京的最大障碍。 而在慈禧太后逃亡途中,董福祥亲率士兵护驾西行,寸步不离。西安稳定后,他调集物资,确保皇室供应不断。慈禧知其忠诚,将生死托付于他。在列强要求清洗所有主战将领时,慈禧唯独为他留有余地。 列强咄咄逼人,最终朝廷以“革职永不叙用”处理董福祥,换取外交妥协。这个安排既向西方表态,又保住了一个仍有军权、忠心不二的老将。撤职后,董福祥返回宁夏灵州闭门不出,拒绝一切朝廷召见。 1908年,他病重临终前仍牵挂局势,给朝廷上奏自责未能继续守土,请求将所有积蓄充作练兵军费。朝廷回信慰勉,并追赠太子太保,葬礼按总督规格办理。 董福祥出身甘肃平民之家,青年时曾是地方武装头目。清廷镇压西北动乱时,他被左宗棠招安,编入清军,部属组成“董字三营”,开始参与西征。 收复新疆时,他带兵翻越天山,奔袭乌鲁木齐、库车、喀什一线,为清廷重建西域秩序立下头功。左宗棠称他“勇悍能战,纪律严明”,极力保举他驻守边地,十九年不调。 到了光绪二十年,慈禧六十大寿,他被召入京,重新启用旧部扩建甘军,被任命为京畿防务重臣,常驻通州,统兵数万,成为清廷依赖的军事骨干。其部甘军多为西北劲旅,在当时战斗力极高。 董福祥虽文略不足,却胆识过人,统军极有威信。他生前两次奉召入京、三度调防边疆,虽非科班出身,却屡立战功。他的存在是清廷动荡局势中罕有的稳定因素之一。 在庚子危局之中,他既是主战派代表,又是皇权护卫。在外交强压下,慈禧仍以“护驾有功”将其保下,也反映出晚清王朝对军事实权的依赖与畏惧交织的矛盾心态。 董福祥的政治生命,在《辛丑条约》后终结,但其影响力仍贯穿西北多年。