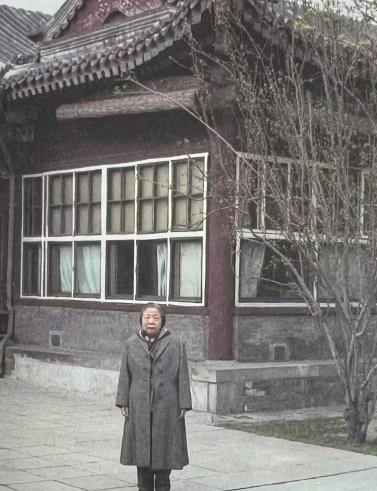

周总理去世后,邓妈妈独自过的第一个春节,拍摄于中南海西花厅。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1977年春节,北京的冬天格外冷,西花厅里安静得只听得见风吹树叶的声音,桌上摆着几盘简单的饭菜,屋里只坐着一个人,那熟悉的家具还在,窗外的海棠树也没有变,但那个一起过了几十个春节的人,再也回不来了。 那一年,邓颖超已经失去了周恩来,一位是新中国的总理,一位是坚定的革命者,他们的关系远不只是夫妻,几十年风风雨雨,他们在动荡中结伴前行,在工作中彼此配合,可从那个冬天起,邓颖超开始了一个人的生活。 两人年轻时就走上了革命道路,邓颖超从来没有把自己当成“总理夫人”,而是始终把自己看作党的一员,她参与过地下工作,也做过群众宣传,她知道,自己的选择意味着什么,也清楚自己的责任,几十年来,她一直在周恩来背后默默支撑,从不争功,也不求名。 后来,周恩来承担起国家的重要事务,身边也总少不了邓颖超的帮助,虽然她很有能力,但几次被提名进入更高层级时,都因周恩来的顾虑被撤了下来,不是因为不认可她,而是担心两人同时在高位会引起不必要的猜测,面对这样的安排,邓颖超没有抱怨,她明白,在那个历史阶段,个人的情绪要为集体利益让步。 这种理解不是一时的忍让,而是多年信仰的沉淀,邓颖超从没把名位当目标,她更在乎的是党的事业能不能顺利推进,是不是能减少一些误解,是不是能多为人民做一点事。 1976年初,周恩来去世的消息传来,全国陷入巨大的悲痛,在这样的时候,邓颖超挺身而出,第一件事就是完成两人早就谈好的决定——不保留骨灰,没有纪念碑,没有骨灰盒,只有江河大地,她说过,这样做不是因为不留恋,而是他们都相信人去之后,精神应当留下,而不是形式。 很多人难以理解这样的选择,在传统观念里,亲人的骨灰代表着一种情感的寄托,是家族的象征,但邓颖超认为,真正的纪念不在身外之物,而在继续完成未竟的事业中,她把骨灰撒入祖国的大地,希望这份生命的余温还能滋养人民的未来。 那一年,唐山刚经历了地震,国家满目疮痍,邓颖超被安排从住了多年的西花厅搬出,住进一处简朴的房子,她没有提出任何要求,也没有任何特殊待遇,有一次,周恩来的一些老部下想来看她,她选择在车里和他们见面,怕因为自己的身份给别人带来麻烦。 那辆停在街头的车里,坐着一位刚经历丧夫之痛的老人,她瘦了许多,但说起周恩来的工作时,声音依然清晰坚定,她把他的考虑、他的做法讲给老同志们听,像是一种传承,也像是一种交代,她知道,总理虽然离开了,但他的思想还要继续传下去。 从那以后,邓颖超逐步承担起更多责任,她进入政治局,后来成为政协主席,很多人以为她是因为周恩来去世后才“被抬起来”的,其实她早就在用行动证明自己,如果说周恩来是那个时代的舵手,那么邓颖超就是默默划桨的人。 1982年,邓颖超写下了两份遗嘱,这两封信,没有华丽的辞藻,却处处体现出她对党的忠诚和对人民的真情,她提出自己去世后,遗体要解剖用于医学,火化后骨灰撒掉,不要举行告别仪式,也不办追悼会,她住过的房子全部交还国家,连周恩来的亲属都不许因他们的关系谋取任何便利。 她还交代了工资余额要交党费,书籍和资料要分送给青年机构和文献部门,她甚至考虑到衣物的分配,既要照顾身边工作人员,也要让亲属留个念想,每一项安排都清楚明确,没有一点含糊,更没有一丝私心。 这样的决定在当时引起了不小的震动,有人觉得她太过严苛,也有人不理解为何要做到如此极致,但是了解她的人都知道,那是她一贯的风格——不为自己争一分私利,不为家人留一丝特权,这不是做样子,而是她一生的信仰。 事实上,邓颖超并非因为周恩来的身份才甘于“隐身”,她本身就是一个政治素质极高的人,革命年代她参加过多个重要会议,参与过复杂的地下行动,对党的方针政策极为熟悉,她不是“总理的妻子”,而是“党的同志”,她愿意站在幕后,是因为她知道,真正重要的不是站在哪个位置,而是能为党做多少事。 很多年后,有人回顾周恩来和邓颖超的一生,说他们是“最干净的一对革命伴侣”,这份“干净”,不是清贫,而是一种彻底的公私分明,他们没有给后代留下财富,也没有为家庭谋福利,他们留下的,是一种精神:为人民服务,为党尽忠,为理想奉献。 信息来源:邓颖超追述与周恩来相识相爱经过——周恩来纪念网