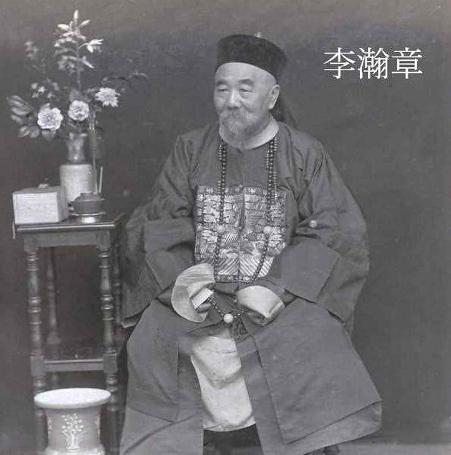

李鸿章的大哥李瀚章,晚年贪财好利,他搞贪腐有一个特点,绝不让送钱的人吃亏,因而在官场获得了“取之有道”的“美誉“,当时官场流行一段顺口溜:“涂宗瀛偷窃;刘秉璋抢掠;潘鼎新骗诈;惟李瀚章取之有道,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 李瀚章这个名字,相比起弟弟李鸿章,或许没那么响亮,但在晚清官场,他也绝对不是个无名之辈,这个人生得稳重,办事扎实,从地方小官干起,一步步爬到总督的位置,靠的可不是战功,而是另一种“本事”——别人打仗,他理财;别人争权,他管钱,当年曾国藩在搞湘军的时候,就是看中了李瀚章这一点,把他直接调来当了财政管家。 李瀚章做事有一套,从来不张扬,不抢风头,却每一步都稳稳当当,他不像后来的新贵,一跃而上,他的升迁是靠着年年辛苦积攒起来的政绩和关系,等到坐上两广总督的位置时,已经是老成持重、人情练达的“老油条”了,可惜,他最让人津津乐道的,并不是政绩,而是那套被称为“取之有道”的贪腐本领。 清末官场不乏贪官,但能被人“夸”着说贪得有规矩的,李瀚章恐怕是少数,别的贪官收钱,像是打劫,拿完就走,谁管你事成不成,李瀚章却不同,他收钱之前,先看事合不合理、能不能办,能办的才收,不能办的一分不取,有时候甚至钱都送来了,他还退回去,告诉人家这事超出权限,办不了,这不是清廉,而是会算账,收了钱却不能办成事,反倒落人口实,何苦来哉? 他的手段,表面上看是讲规矩,实际上是更精明,在他那儿送钱的人,常常觉得“值”,比如某位候补知县送了两千两银子,李瀚章不仅帮他拿下了汉阳知县的职位,还特意为他压下了其他竞争者的申请,更妙的是,这个位置是实打实的肥缺,知县上任后,按照李瀚章的提醒,在税收上给商户留了些空间,不仅换来良好口碑,还得到了不少额外的“孝敬”,这位知县任期结束时,早已把送出去的钱翻了几倍,心里对李瀚章感激得不得了,升职后又送了五千两银子过去。 李瀚章的这一套,在官场上传得飞快,他从不乱收钱,也不空口许诺,更不会毫无分寸地索取,他知道,钱要收得顺理成章,办事更要滴水不漏,才能在风雨飘摇的政局中站稳脚跟,他的这种风格,比起那些明抢暗夺的贪官,看起来要“体面”得多。 可别以为他一开始就是这么“讲究”的,早年他刚升任四川总督,路过彭山时,竟然让县令准备灰鼠皮帐盖和燕窝礼盒,这些东西当时稀罕得很,县令实在筹不出来,急得当众落泪,最后还是拿出一笔银子才“打发”了这位新官上任的总督,那时候的李瀚章,还未总结出自己那套“取之有道”的逻辑,做派简单粗暴,和土匪无异。 随着资历的增长,他渐渐意识到,蛮干行不通,得换个方式,他开始学会拿捏分寸,既要拿到好处,又不能惹出麻烦,他甚至还制定了一套内部“标准”:不同等级的官员、不同性质的需求,对应不同的“价格”,该退就退,该收就收,从来不胡来,对下属,他讲规矩;对同僚,他讲情面;对上级,他讲孝敬。 每逢夏冬,他总会按时给京城的权贵送上“冰敬”和“炭敬”,这些可不是什么工资补贴,而是变相的“打点”,军机大臣送上万两银子,尚书少点也得八千,其余各级官员,也按职级分配几个档次,连在京里的同乡也不会落下,这种“精准施策”的方式,既保住了自己的地位,也在朝中树立了一个“守规矩”的形象。 有一次,一位盐商想垄断某地盐业,送来一万两银子,换做别的贪官,早就收下大笔银子,然后许诺各种特权,李瀚章却让人退了钱,说盐引是朝廷规定,不能随意更改,但如果只是想多拿点份额,可以走程序,补差价也不会太高,这一来,盐商反倒更加佩服,觉得这人不仅靠谱,还有底线。 而在安排人事上,李瀚章也从不乱来,有一位道台想调去广东,认为那边油水多,送了三千两银子求调职,李瀚章虽然收下了钱,但并未照办,而是建议他改任江苏,理由是离家近、方便照顾年迈母亲,还说江苏的职位其实更有价值,这样的“安排”,不仅让对方心服口服,还觉得是为自己着想,从此更加死心塌地。 这些年下来,李瀚章在官场上混得风生水起,手下人愿意为他卖命,京中大员也乐意与他往来,可他这一套,看似清明,实则精致腐败,他没有贪得明火执仗,却把腐败变成了一种“制度内的合理行为”,让人难以察觉,更容易接受。 有御史曾试图揭他的问题,说他贪腐甚重,朝廷派人调查,表面上查得热火朝天,最后却不了了之,原因无他,他的手法太干净,账目太漂亮,想找错也不容易,他留下的痕迹,往往都披着“合理合法”的外衣,甚至让人觉得他是在“办实事”。 信息来源:人民网《君子爱财 取之有道》

用户51xxx20

可以当教材