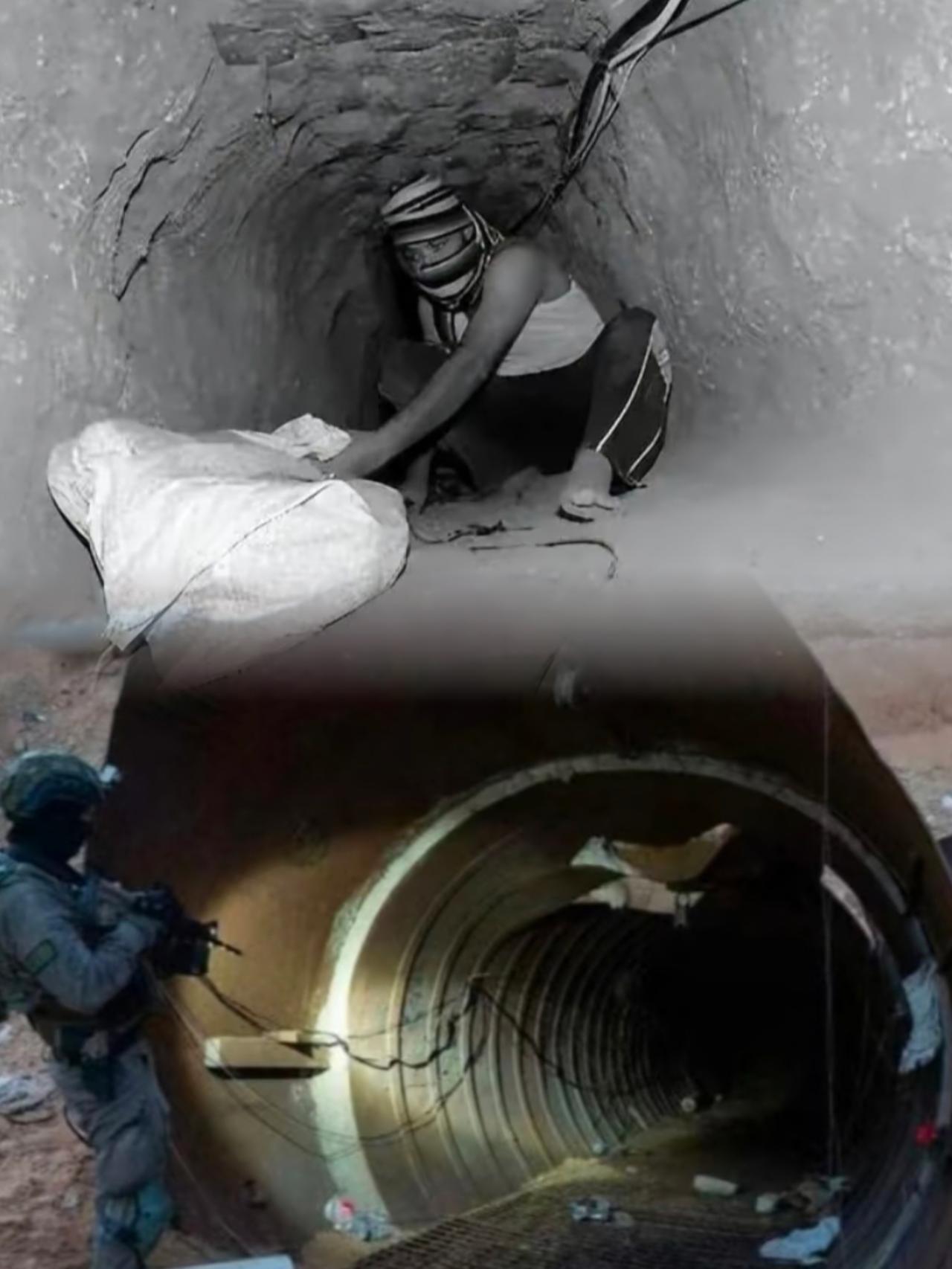

哈马斯7000多名士兵从地道蜂拥而出,全面接收加沙,哈马斯生存能力让世界震惊。 当地时间10月10日,加沙第一阶段停火协议刚生效,以军撤出加沙城的脚步声还未远去,地面下就传来了震动。BBC镜头捕捉到震撼一幕:7000名哈马斯武装人员从遍布全城的地道口蜂拥而出。 紧接着,由他们指挥的5万各路抵抗武装迅速接管街区,加沙城在废墟之上完成了闪电般的权力交接,这场景狠狠抽了以色列一记耳光。过去两年多,以军总宣称“哈马斯已基本被摧毁”,可停火枪响后的画面却截然相反。 哈马斯武装身着统一标识,手持武器在街头巡逻,一部分人忙着抢修水电管线、搭建临时避难所,另一部分则开始清剿与以色列勾结的“内鬼”,行动有条不紊,俨然一副主场姿态。 谁能想到,这支被宣称“斩首多名高层、歼灭2万成员”的组织,竟能瞬间集结起一个整编师规模的核心力量,外加数万人的外围武装?以色列的轰炸力度曾让世界咋舌。两年多时间里,他们砸进去数百亿美元军费,单是美国就支援了200多亿美元。 投下的炸弹总数远超美军在阿富汗20年的总和,十万吨弹药倾泻而下,把加沙炸得片瓦无存,连希法医院这样的医疗场所都未能幸免,以军甚至在医院地下发现过地道和武器仓库。可这样的“地毯式轰炸”,终究没能炸碎哈马斯的根基。 地下数百公里的隧道网,正是哈马斯的“保命符”。这些被称为“加沙地铁”的通道,最深能达地下70多米,分五层结构,既是藏身之所,也是补给线和指挥中枢。自2007年控制加沙后,哈马斯就组织年轻人挖掘隧道,用自制工具和国际援助的建材不断拓展,从最初的走私通道变成了坚不可摧的军事防御体系。 以军的炸弹能摧毁地面建筑,却对深入地下的隧道无可奈何,即便发现部分入口,也往往只是整个网络的九牛一毛。 更关键的是,哈马斯早已根植于加沙民众之中。 他们靠控制拉法口岸收关税、向商铺和务工者征税维系运转,这些资源一部分用于武装建设,一部分也投入到民生服务中。在加沙人眼里,哈马斯是“为家园而战”的代表,这种认同让他们愿意提供庇护。 即便以军吊销了18200张加沙工作许可证,让民众每年少赚2.73亿美元,也没能瓦解这种情感联结。当以军把城市炸成废墟,哈马斯却在隧道里储存粮食、药品,甚至能维持基本的指挥通讯,这种生存智慧,远超军事层面的抵抗。 以色列的战略失误显而易见,他们始终迷信武力,以为靠炸弹就能消灭一个扎根于民的组织,却忘了“斩草要除根”的根本在民心。加沙民众在战火中失去亲人、家园和生计,对以色列的怨恨与日俱增,反而成了哈马斯最坚实的“盾牌”。 以军越炸,民众的抵抗情绪越强烈,不少年轻人主动加入哈马斯,填补战斗减员的空缺,形成“越打越多人”的怪圈。哈马斯的快速接管,更打乱了以色列的算盘。按照协议,第二阶段谈判本要讨论哈马斯退出加沙管理的问题,可他们抢先掌控局面,等于掌握了谈判主动权。 如今哈马斯不仅拒绝解除武装,还放出话来“抵抗武装是民族合法权利”,这让内塔尼亚胡政府陷入两难——承认现状,等于宣告两年战争彻底失败,国内极右翼和民众绝不会答应;重启战争,既面临国际社会的压力,又未必能打赢这场“地下战争”。 那些曾支援哈马斯的力量也起到了作用。伊朗、卡塔尔、土耳其等国的援助物资,通过隧道源源不断送入加沙,让哈马斯在封锁中仍能维持武装规模。即便部分阿拉伯国家后来转变态度,这些早已到位的支援也为哈马斯的复苏奠定了基础。 这场博弈早已超越军事层面。2023年10月7日哈马斯发动“阿克萨洪水”行动时,或许就没指望靠武力击败以军,而是要把巴勒斯坦问题重新推回世界舞台。从这个角度看,他们做到了——全球舆论聚焦加沙惨状,阿拉伯国家重新团结,南美多国与以色列断交,以军的“受害者”形象逐渐褪色。 反观以色列,虽占尽军事优势,却陷入了“赢了战场,输了人心”的困境。数百亿美元弹药炸碎了建筑,却炸不碎抵抗意志;消灭了部分武装人员,却催生了更多继承者。内塔尼亚胡曾发誓“清除哈马斯”,如今看来,这个目标不过是自欺欺人的空话。 哈马斯从地道中涌出的那一刻,就已宣告以色列战略的破产。它用事实证明,靠霸权和武力压制不了民族情感,靠轰炸摧毁不了扎根民心的组织。那些爆炸的弹药、花费的巨款,最终都成了笑话。 加沙的街头,哈马斯的旗帜重新升起。对以色列而言,这或许只是僵局的开始;但对加沙民众来说,无论谁掌权,他们期盼的终究是不再有炸弹、能安稳生活的和平。而这份和平,显然不是靠更多的弹药能换来的。