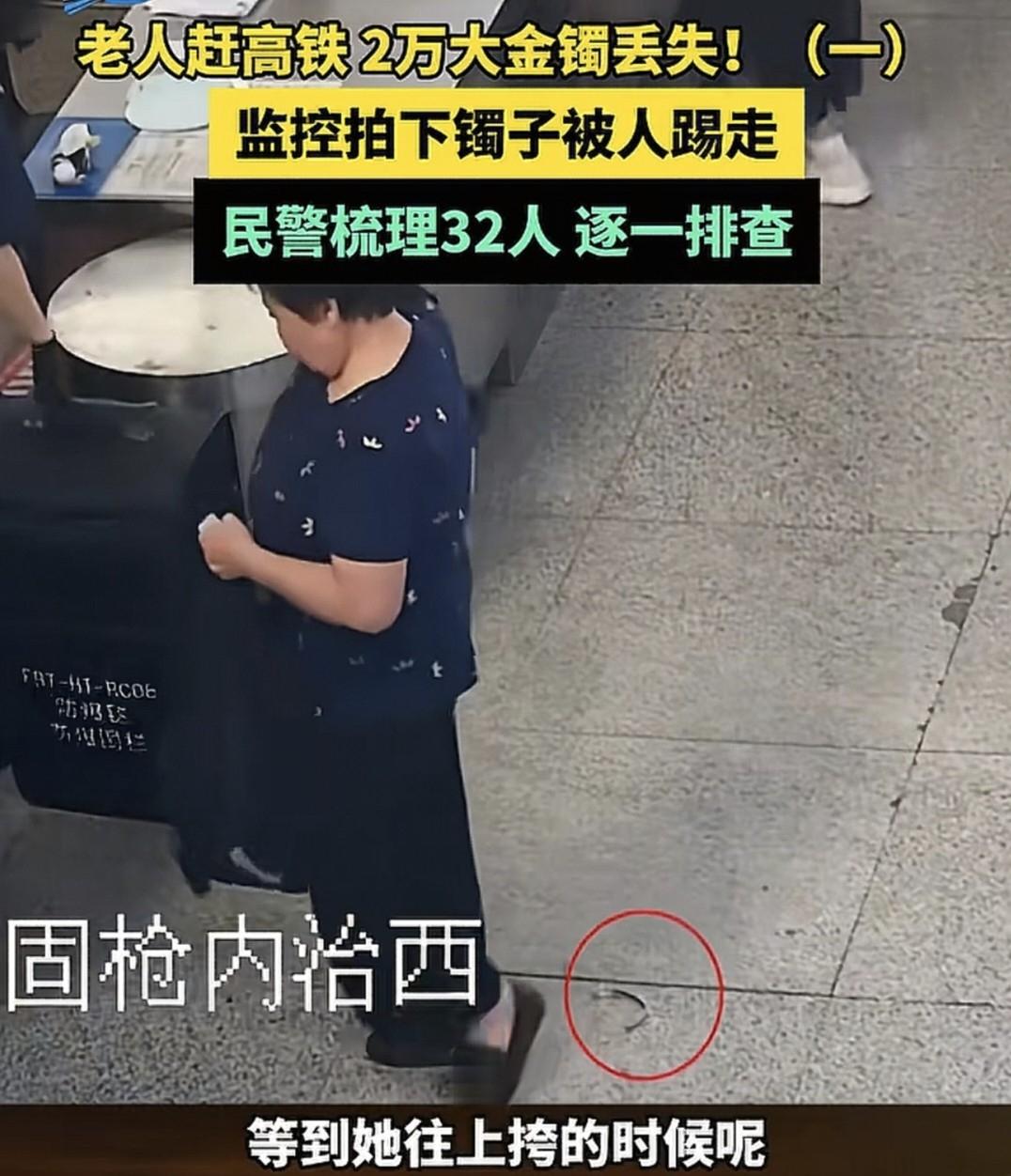

2万多的大金镯子不见了!监控拍下它被人一脚踢走,民警查遍32人后,竟在保洁阿姨簸箕里发现闪光点——当真相被揭开,连她自己都后悔得直掉泪。 河南洛阳火车站,刘大娘拖着行李、拎着包,急匆匆往高铁检票口走。过完安检,她忽然发现不对劲——那只2万多元的大金镯子不见了。她慌了神,连忙翻包,翻到最后连零钱袋都倒了出来,仍没有找到。那只镯子,是她多年前的陪嫁物,丢了不光是钱的事,更像心里空了一块。 她赶紧报警。民警调取监控一看,发现刘大娘背的斜挎包拉链没拉上。视频里,她边走边整理包,镯子顺势滑出,掉在地上。紧接着,一名男乘客走来时不小心一脚踢到了镯子,金光一闪,滚出监控画面。 民警锁定当时经过的32名旅客,逐一排查。有人弯腰整理行李,有人低头系鞋带,但调查后全部排除。镯子就像凭空消失了一样。刘大娘一边配合调查,一边着急地说:“那可是我压箱底的金子啊,要是找不回真心疼。” 民警不甘心,又反复查看监控。一个不起眼的画面引起注意——一名保洁阿姨手里拎着簸箕下楼梯,簸箕里一闪而过的光点,像极了金属反光。 警方随即找到这名保洁阿姨。她一开始连连摆手,说:“我只是扫地,没看到什么镯子。”可当民警指出视频细节时,她低头不语。沉默良久,她叹了口气:“我确实捡到了个亮闪闪的圈子,想着可能是假的,就拿回家了,让孩子们玩,后来……也不见了。” 她越说越小声,最后几乎是哽咽:“早知道这样,我哪敢带回去。” 第二天,民警上门搜查,在她家的一堆废布中找到了那只金镯子。阿姨当场泪流满面,说:“电视上天天讲拾金不昧,要是能重来,我宁愿立马交上去。” 十几天后,警方驱车把镯子送回刘大娘家。她接过镯子时眼圈通红,嘴里一直念叨:“谢谢你们,谢谢警察同志,这真是我的镯子啊!” 这起看似“小事”的案件,其实隐藏着一个常被忽视的法律问题——“捡到别人东西不还,到底算不算犯法?” 从法律上讲,刘大娘的金镯子属于遗失物,并非无主财物。《民法典》第314条明确规定:“拾得遗失物,应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取,或者送交公安等有关部门。” 也就是说,捡到别人的东西,要主动上交或送交警方。而保洁阿姨作为高铁站的工作人员,本身负有清扫和管理责任,她捡到镯子后非但没上交,反而拿回家给孩子玩,这一行为已构成不当得利。 《民法典》第980条指出:“没有法律根据取得不当利益,造成他人损失的,应当返还取得的利益。” 因此,即使她不是故意占有,只要因自己行为导致失主损失,就应返还或赔偿。 但若她明知镯子价值不菲,还拒绝交出或谎称“丢了”,就触及刑法红线。《刑法》第270条规定:“将他人的遗忘物、埋藏物非法占为己有,数额较大、拒不交出的,处二年以下有期徒刑、拘役或罚金。” 金镯子价值2万多元,显然属于“数额较大”。若她拒不归还、拒不配合调查,就可能构成侵占罪,不再是“道德问题”,而是“刑事问题”。 值得注意的是,侵占罪与盗窃罪不同。盗窃是“偷偷拿”,侵占则是“明知不是自己的却不还”。这类案件在司法实践中越来越常见——有人捡到手机直接用;有人捡到钱包花掉现金;还有人拾金后假装没看到。法律并不区分“捡的”与“偷的”,关键在于主观故意。 在本案中,保洁阿姨因为最终承认事实并交出物品,警方从轻处理。但她的一句“给孩子玩”并不能完全免除责任。如果金镯子最终遗失或损坏,她仍需承担民事赔偿义务。 这起事件还暴露出另一个社会问题——很多人对“拾金不昧”的理解仍停留在道德层面,却忽视了它其实是法律义务。遗失物不是谁先拿就是谁的,拾得人无论出于好奇还是贪念,只要未归还,就可能违法。 现实中,这样的“糊涂行为”屡见不鲜:有清洁工捡到戒指据为己有被拘;有快递员顺手带走包裹被判刑;甚至有学生拾到手机拒还,最终留下案底。很多人嘴上说“我没偷”,但法律的判断标准并不是“有没有偷”,而是“有没有非法占有的意图”。 刘大娘的幸运,在于她的金镯子还有监控、有线索、有民警坚持。可更多的遗失物,在无人注意的角落,可能永远找不回来。 这起看似平常的案件,也让人看到法律的人性温度——警方没有简单地以“物归原主”结案,而是提醒大众:拾金不昧不是做好事,而是守底线。 结局虽圆满,却也留下了警示。保洁阿姨那句“要是能重来,我不会干这种事”也许是真心的忏悔,但更应成为他人的提醒。