陕西山阳,离异女子与男友在大桥上发生争执厮打后,一气之下,跳进河中。可男友不仅没有施救且还没有报警。两个多月后女子被确认溺水死亡。男友及其辩护人认为这是“意外”。但法院认定构成犯罪。

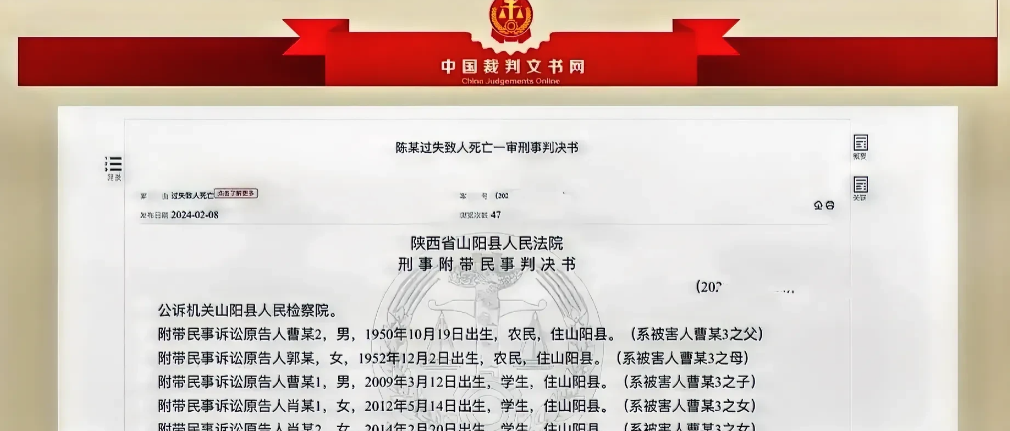

(来源:陕西省山阳县人民法院)

女子曹某经人介绍相亲认识男子肖某。二人结婚前约定第一个儿子要随母亲姓曹。

二人登记结婚后次年,曹某育有一子并按照婚前约定取名姓曹。儿子3岁、5岁时,曹某分别育有两个女儿并取名姓肖。

因有了三个子女后,曹某不愿再生育,肖某经常与其发生争执导致夫妻感情破裂。

儿子11岁那年,二人因此事再次发生争执后,肖某因曹某坐在楼顶吵着要跳楼自杀报警处理。后经劝阻,曹某安全获救。

经过此事后,肖某决定与曹某离婚。二人离婚后,曹某认识5旬男子陈某。

事发当天晚上,曹某与12岁的儿子买完东西后,因看到陈某与其家人在一起,遂将儿子小曹送回家后,就外出找陈某理论。

晚上23时许,二人在某大桥发生争执后,因曹某先动手,二人发生了厮打行为。

可谁料,曹某却因觉得受到委屈,一时冲动,直接跳进河中。

陈某自认为,是曹某自行为之的,与自己“无关”,即陈某不仅自己没有第一时间施救,还没有通过报警等方式施救。

案发后次日下午,家属因曹某失联而报警求救。接到报警后次日上午8时许,民警通过大桥附近的监控追踪到陈某的家中,并确认其右前臂等部位有多处皮肤擦伤。

之后,民警曾多次组织人员打捞,但均未能找到曹某。两个多月后,曹某的尸体在某水库被路过群众发现并第一时间报警。

后经两次司法鉴定,均确认曹某系溺水身亡。

检察院认为:陈某的行为已经构成过失致人死亡罪,依法应当追究其刑事责任。

刑事诉讼法第101条规定,被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的,被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。

据此,因陈某拒绝赔偿家属的经济损失,家属附带民事诉讼,索赔共计31万元。

陈某及辩护人认为:

第一,是曹某先动手打的陈某,陈某没有殴打过曹某,其右前臂等部位有多处皮肤擦伤就是曹某对其进行殴打时所造成的。

第二,本案仅有争吵行为,但该争吵行为与是曹某的死亡没有必然的因果关系。

第三,二人并非相约见面,是曹某在附近找到陈某,故陈某对曹某没有救助义务。这是一次意外事件,不构成刑事犯罪。

第四,陈某有自首情节,且系初犯、偶犯,依法应当对其减轻并从轻处罚。

为什么陈某只是构成过失致人死亡罪,而不是不作为故意杀人罪?法院会怎么判?

首先,不作为故意杀人罪是指行为人有义务救助且能够实施某种积极施救的行为而未予实施并导致被害人死亡的犯罪行为,

过失致人死亡罪是指行为人可以或者应当可以预见其行为可能会造成被害人死亡的后果发生,可行为人却自信或者过于自信而导致被害人死亡后果的犯罪行为。

两者之间的相同之处在于:行为人之行为都造成被害人死亡的后果。区别之处在于:前者的主观方面是直接故意和间接故意;后者行为人在主观方面仅仅是过失。

直接故意很好理解,不再赘述。间接故意是指行为人明知道其行为可能导致被害人死亡后果,但对结果的发生持放任态度。

具体到本案中,虽然陈某不是与曹某相约见面,但二人系男女朋友关系且系因感情纠纷而发生了争吵、厮打行为,故陈某对曹某有救助的义务,但其对于曹某坠河死亡后果是属于可以或者应当可以预见的。

即陈某主观上并非是直接故意或者间接故意,故其行为构成过失致人死亡罪。

刑法第233条规定,过失致人死亡罪的,处3-7年有期徒刑;情节较轻的,处3年以下有期徒刑。

其次,公安机关是根据线索找到陈某家中的,陈某并非自动投案,不属于自首。

刑法第67条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。

最后,因陈某的行为构成刑事犯罪,因此,对于家属索赔死亡赔偿金等不予支持,

《最高人民法院关于适用<刑事诉讼法>的解释》第175条第2款规定,因受到犯罪侵犯,提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的,人民法院一般不予受理。

综上,法院认定陈某构成过失致人死亡罪,但因其没有认罪认罚、自首、赔偿家属经济损失等情节,判处有期徒刑3年并判定陈某应当赔偿家属丧葬费4.3万元。

YUO

这女的要是把儿子跟前夫姓,就不会离婚