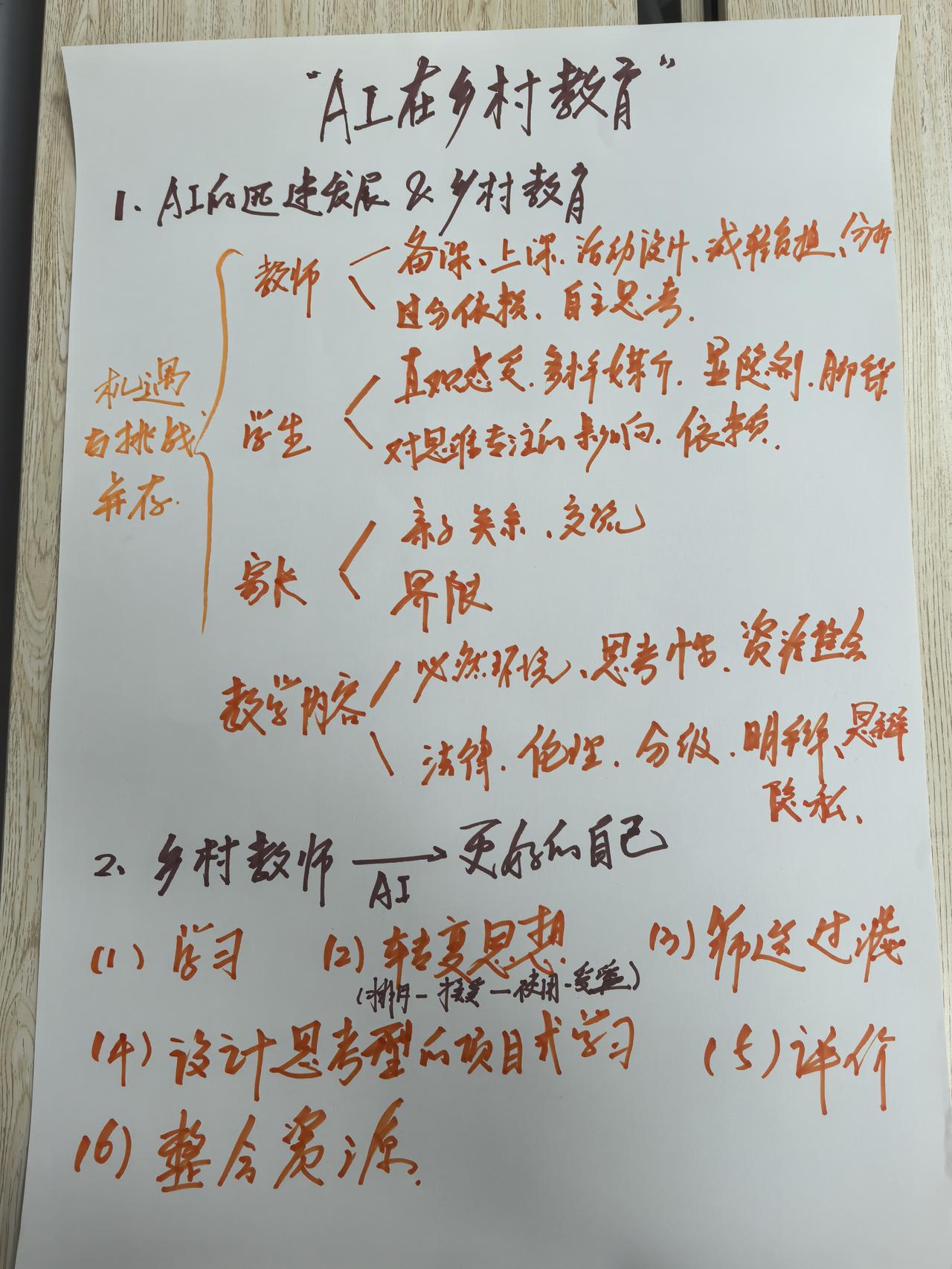

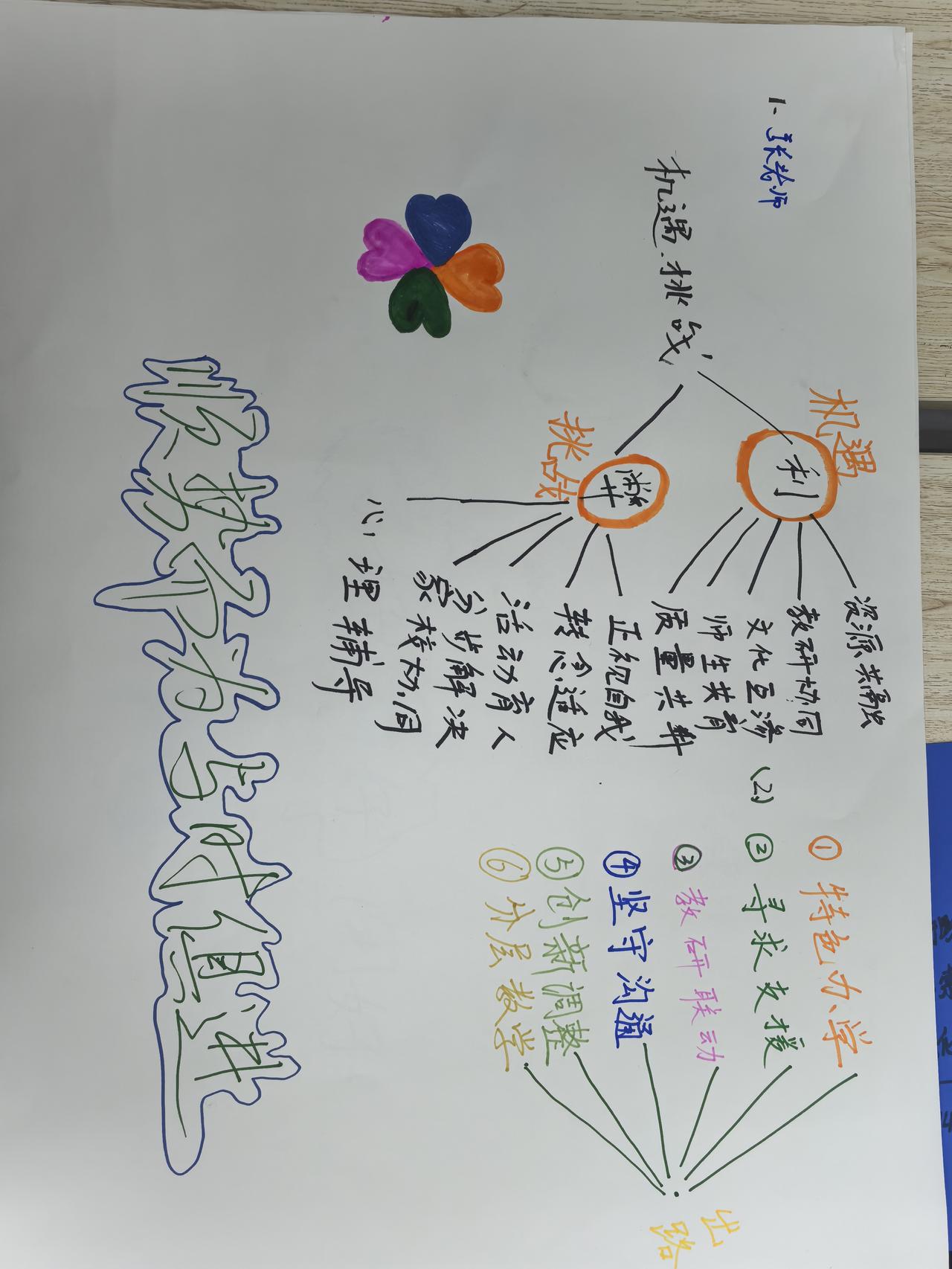

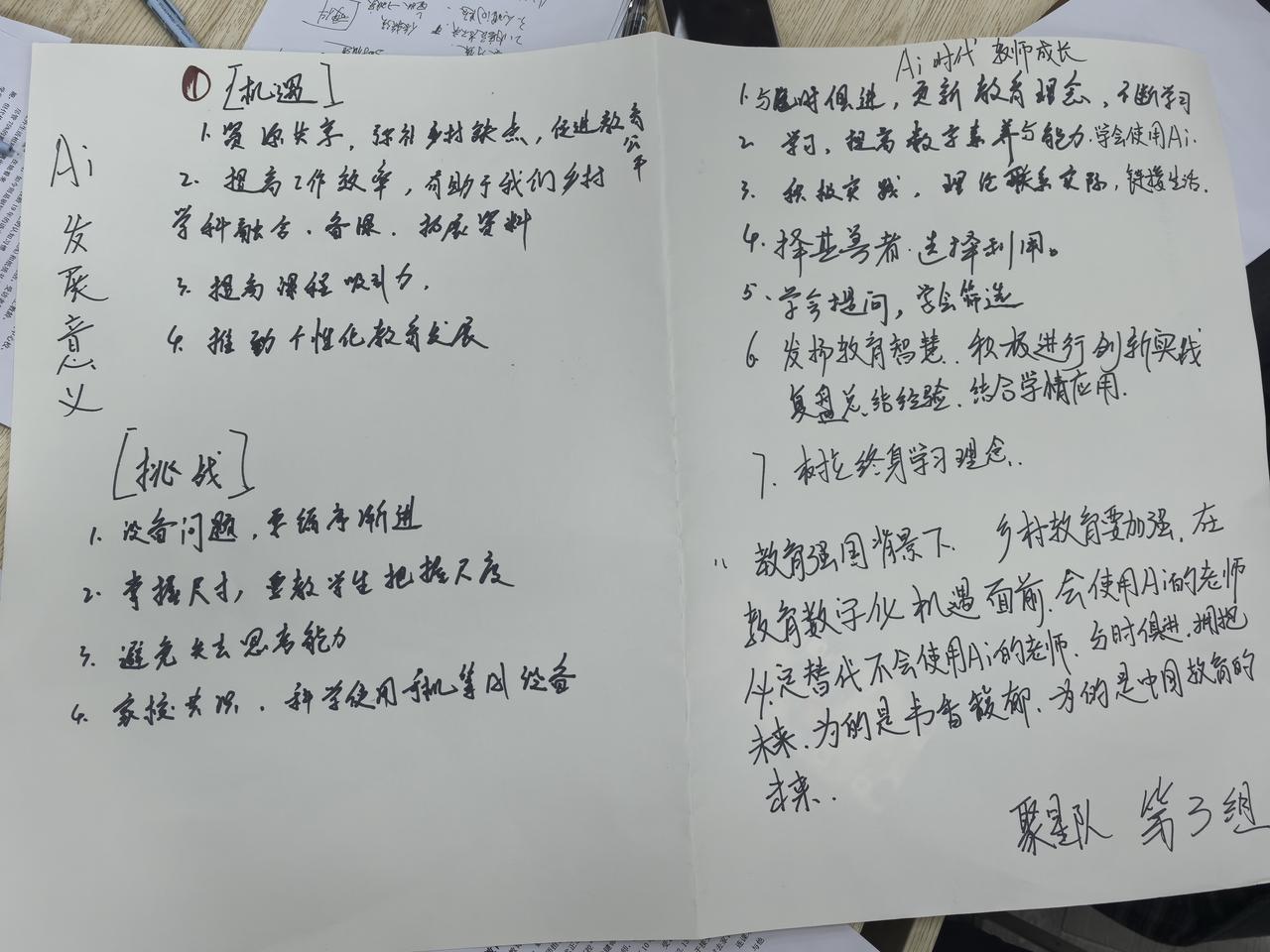

乘AI之风,循教育本真:乡村教育在机遇与挑战中的破局之道 当人工智能的浪潮席卷教育领域,乡村教育既迎来资源共享、效率提升的发展机遇,也面临设备短缺、思维依赖的现实挑战。透过三组教育工作者的深度思考,我们得以窥见乡村教育在时代变革中的破局路径——以技术为翼,以育人为核,在机遇与挑战的平衡中实现与时俱进。 一、AI赋能:乡村教育的机遇之窗 在“AI在乡村教育”与“AI发展意义”两组的探讨中,人工智能对乡村教育的赋能价值清晰可见。 从资源维度看,AI打破了乡村教育的资源壁垒。它能实现优质课程、教研成果的跨地域共享,弥补乡村音体美、科创类资源的先天不足,让教育公平从理念走向实践。正如第三组所言,AI“资源共享,弥补乡村缺点,促进教育公平”,为乡村孩子打开了接触多元知识的窗口。 从效率维度看,AI重塑了乡村教师的工作模式。教师可借助AI工具优化备课流程、设计个性化活动、跟踪学生成长轨迹,将更多精力投入到育人本身。第一组提到,AI能助力教师“备课、上课、活动设计、成长跟进”,极大提升了教学效能。 从学习维度看,AI为乡村学生打造了沉浸式学习体验。它以直观的形式呈现复杂知识、提供实时答疑,让抽象的数理化、陌生的艺术领域变得可感可触。第一组指出,AI能为学生带来“直观感受、新媒介新形式、呈范例、解疑难”的学习体验,激发了乡村孩子的求知欲。 二、现实叩问:AI落地的挑战之壁 机遇背后,三组也共同关注到AI在乡村教育落地的多重挑战,这些挑战既是技术适配的问题,更是教育本质的叩问。 硬件与认知的双重制约是第一道关卡。乡村学校普遍面临设备不足、网络不稳定的困境,而部分家长对电子设备的使用存在顾虑,导致AI工具“无米下锅”或“有米难炊”。第三组直言“设备问题,要循序渐进”“家校共识,科学使用手机等网络设备”,道出了基础设施与观念认知的双重短板。 教育尺度的把握难题是第二重考验。当AI能快速给出答案、生成内容时,教师如何引导学生“避免失去思考能力”(第三组),如何平衡技术辅助与思维培养的关系?第一组警示AI可能导致学生“对思维辩证的影响、依赖”,提醒我们警惕技术沦为思维的“替代者”而非“辅助者”。 伦理与本质的深层追问是第三重挑战。AI的应用涉及数据隐私、内容分级、伦理边界等问题,更关乎教育“育人”的核心。第一组强调要关注“法律、伦理、分级、明辨、思维隐私”,第二组提出需通过“心理辅导、活动育人”守住教育本真,这些思考直指技术应用的伦理底线与教育本质。 三、破局之道:教师引领的成长之路 面对机遇与挑战的博弈,三组的共识指向了同一个破局关键——教师的主动成长与教育的与时俱进。 (一)更新理念,拥抱技术 教师需率先打破“经验主义”的桎梏,以“终身学习”的姿态接纳AI。第三组提出教师要“更新教育理念,不断学习,提高教学素养与能力,学会使用AI”,第一组也强调乡村教师要通过“学习、转变思想”实现自我迭代。唯有教师先成为技术的“明白人”,才能引领学生成为技术的“善用者”。 (二)创新实践,守正出奇 在教学实践中,教师要将AI作为“工具”而非“主宰”。可借鉴第一组的“设计思考型的项目式学习”,用AI辅助资料收集、创意激发,而将分析、决策、反思的环节留给学生;也可参考第二组的“分层教学、创新调整”,利用AI的个性化优势,为不同基础的学生定制学习路径,让技术服务于“因材施教”的教育理想。 (三)协同联动,整合资源 单枪匹马难成气候,三组均强调“协同”的力量。可通过“教研联动”(第二组)整合区域内的教师智慧,通过“寻求支援”(第二组)链接城市优质资源,通过“家校协同”(第三组)凝聚育人合力。正如第二组所言,要“营造同伴互助氛围,彼此支持”,让AI在多方联动中发挥最大效能。 结语:以人驭技,方得始终 从三组的探讨中,我们看到了乡村教育在AI时代的清晰图景:它不是技术对教育的简单改造,而是以技术为舟,载着“育人”的内核驶向更广阔的未来。 乡村教师作为这艘航船的“舵手”,需既懂技术的“器”,又明教育的“道”——以AI拓展资源、提升效率,同时以人文关怀守护思维的火花、伦理的底线。唯有如此,才能让AI真正成为乡村教育的“东风”,推动乡村孩子在知识的海洋中扬帆远航,也让乡村教育在时代的浪潮中,走出一条“顺势而为,与时俱进”的破局之路。