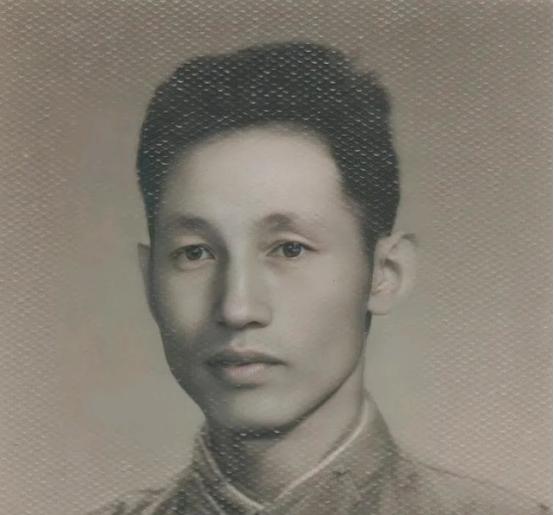

1949年,老红军黄明生返回宁都老家探亲,却四处找不到亲人了,最终,在当地干部的率领下,在一处破庙找到了黄明生的瞎妹妹,此时,黄家妹妹已经嫁给了一个老乞丐,靠着在街头卖唱为生。 破庙的屋顶还漏着雨,草席边放着一截红薯,妹妹黄玉花的眼睛浑浊无光,脸上是长年风霜刻下的裂口,身边蜷着一个佝偻老乞丐。黄明生站在门口没出声,只是低头搓着军帽边角。 身后干部喊了一声“就是她”,他才僵着步子跨了进去。 这一天黄明生等了16年。1933年春,他跟随红军离开宁都,参加中央苏区部队西征。临行前,他蹲在自家柴门口跟八岁的黄玉花说:“等我打完仗,就接你去读书。” 谁都没想到,一别就是山河重整。 1934年秋,中央红军从宁都、于都一带陆续长征,黄明生所在部队改编入红一方面军,一路西进,跋涉川滇。他打过湘江,过过草地,也差点死在腊子口。 后来抗战爆发,部队又整编入八路军,他几次负伤,在敌后坚持游击。每次躺在伤病所,总念叨一句:我妹妹还等我。 黄玉花没能等来哥哥。1934年冬,国民党军队第三次围剿苏区,宁都沦陷,黄家被指“窝藏红军”。《宁都县志》记载,当年冬天多户被抄毁,百姓或死或逃,村庄几近空巷。 黄家粮仓被焚,父母被当场打死,八岁的黄玉花躲在柴房,一夜未出。第二天,她沿山道逃到县城街头,一病三日,被路边一个唱采茶调的老乞丐救了回去。 老乞丐姓林,流落多地,靠唱戏换饭吃。黄玉花嗓音清亮,跟着林老乞丐学唱,也能换口粥吃。唱了几年,她染病,眼睛一点点模糊。 林老乞丐说,活着要有盼头,家人终归是会找回来的。 黄明生没哭,也没说太多。他从部队请假两天,回镇上找到县委干部,希望能给妹妹安排一个安稳住处。县委干事是新上任的,叫郑绍南,说:“你是老苏区战士,咱们不能让你妹妹再受这罪。” 一周后,黄玉花和林老乞丐被接出破庙,住进镇上一处旧仓库改建的屋子。墙是土坯的,但有灶、有门、有窗。 黄明生花了三天补屋顶,垒土炕,买了两床新棉被,又请镇卫生站的医生来看妹妹的眼睛。医生说,失明多年,已无恢复可能。黄明生每天早晚帮妹妹热敷眼眶,买来艾草熏屋。 他知道这改变不了什么,但不愿放弃。 林老乞丐身体不好,黄明生托人把他安排到粮站当门卫,每月五斤米、两块钱补贴。黄玉花留在屋里做草鞋,听人念报纸,靠耳朵记世上的新鲜事。 镇上的人都来看,黄玉花穿着新棉衣摸索着墙壁走进屋,摸到桌角那一下,黄明生才转过身,咬着牙使劲擦眼眶。 1950年春,黄明生收到上级命令,要调往赣南军区工作。临走前,他托郑绍南照应妹妹,又写了封信交给粮站老李,说:“以后我回来,屋还要是这个样子,人也得在。” 那年,宁都全县开展烈属抚恤登记,黄玉花被列入照顾对象。镇干部到她家照相,拍完后说:“黄明生,老苏区的种子,没白种。” 黄明生在新中国成立后一直从事军区政工工作,直至退休,终生未娶。几十年后再有人提起当年,他只说:“家,是我这辈子欠得最多的地方。”